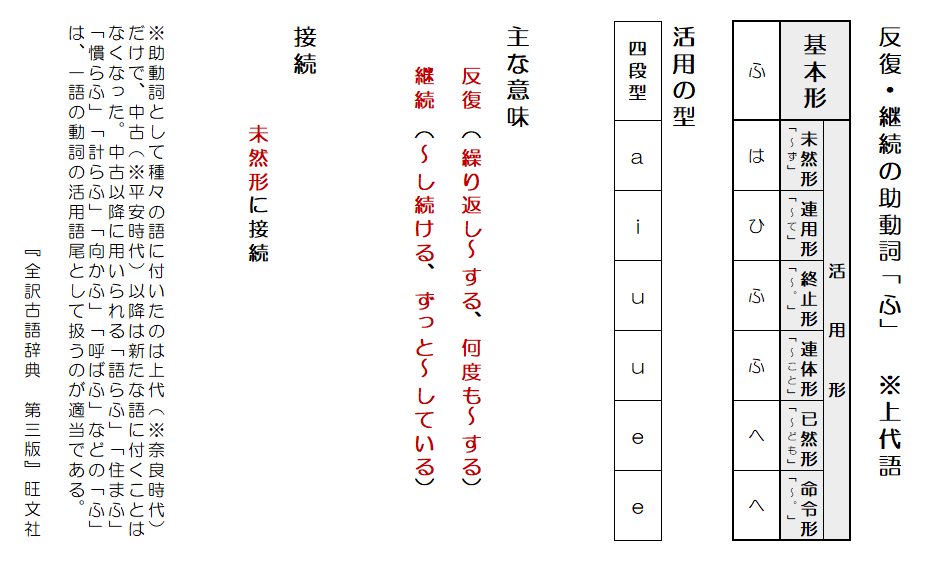

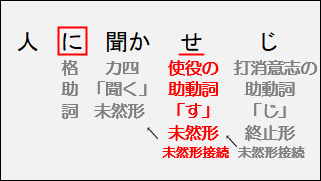

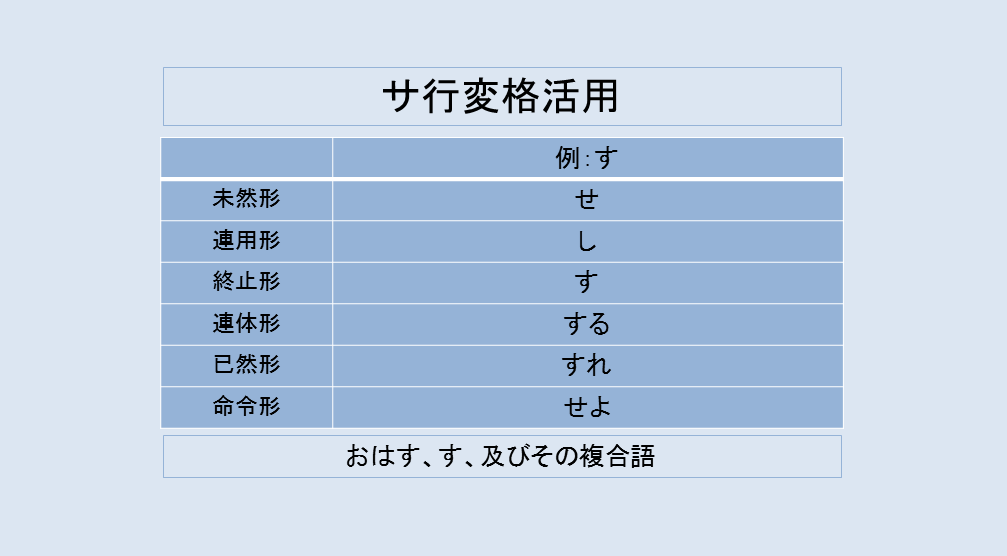

ゐるの意味。・一自動詞ワ行上一段活用{*語幹・活用語尾が同一}①座る。腰をおろす。座っている。出典伊勢物語 九「その沢のほとりの木の陰に下りゐて」訳 その沢のほとりの木の陰に、馬から降りて座って 古文辞書なら「Weblio古語辞典」カ行変格活用 来 (来) こ き く くる くれ こ こよ サ行変格活用 為 (為) せ し す する すれ せよ ナ行変格活用 死ぬ 死 な に ぬ ぬる ぬれ ね ラ行変格活用 有り 有 ら り り る れ れ 形容詞 ク活用 多し 多 く から く かり し かり き かる けれ かれ かれ シク活用 美し 美 しく しから しすの意味。・助動詞四段型《接続》四段・サ変動詞の未然形に付く。〔尊敬〕おになる。なさる。ていらっしゃる。出典万葉集 一「この丘に菜摘ます児(こ)家聞かな告(の)らさね」訳 ⇒こもよ。 上代語。語法接続 古文辞書なら「Weblio古語辞典」

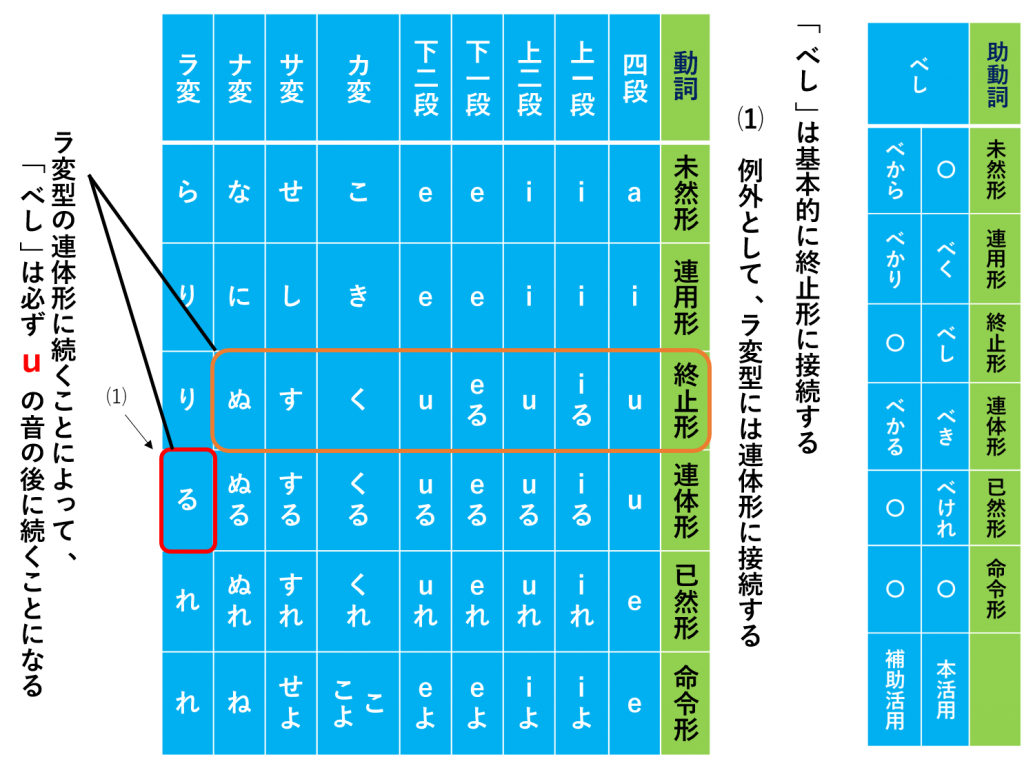

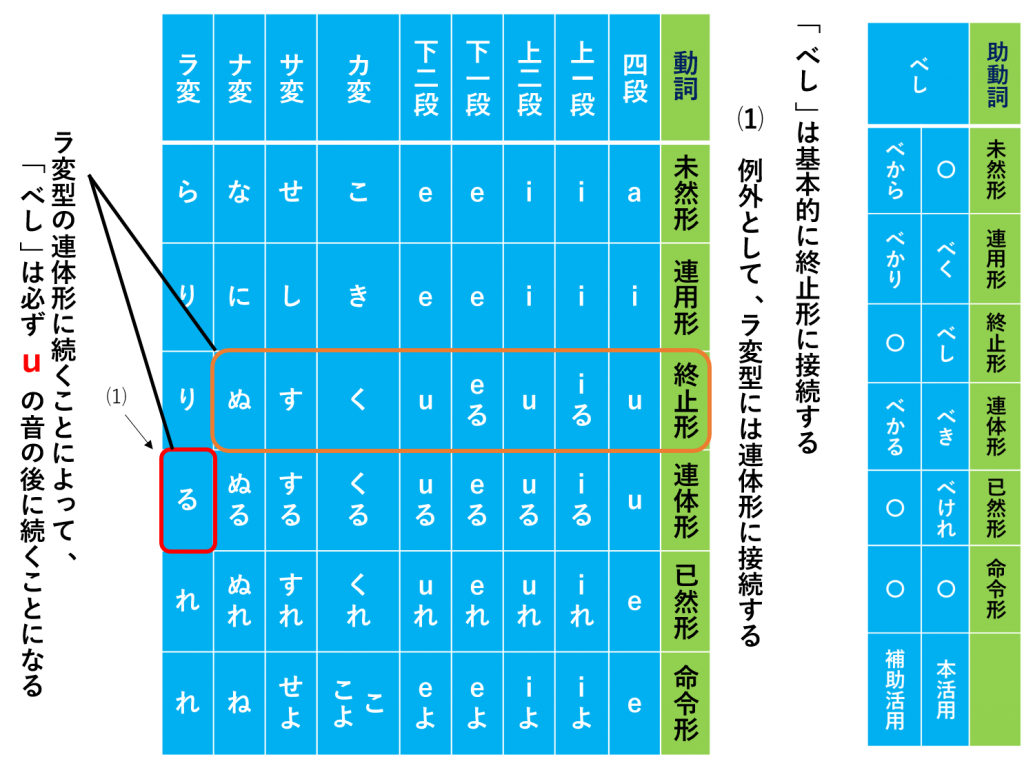

古典 古文の助動詞 べし の全7用法の解説

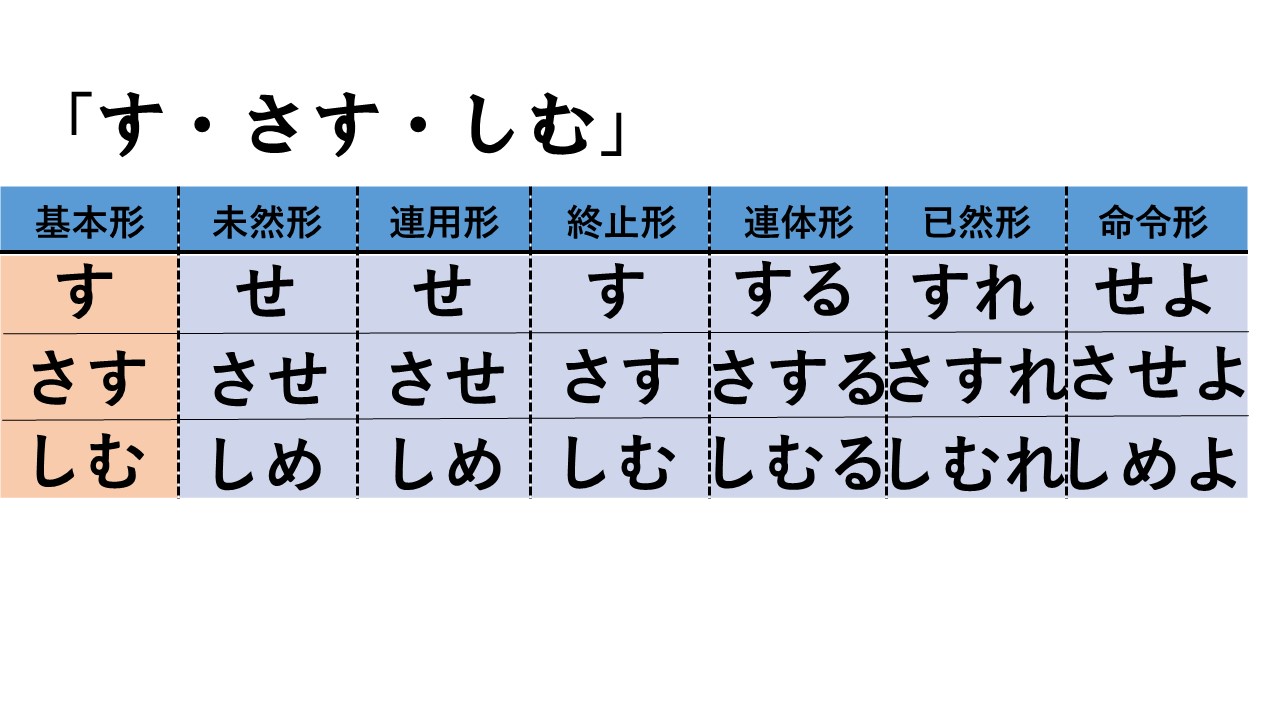

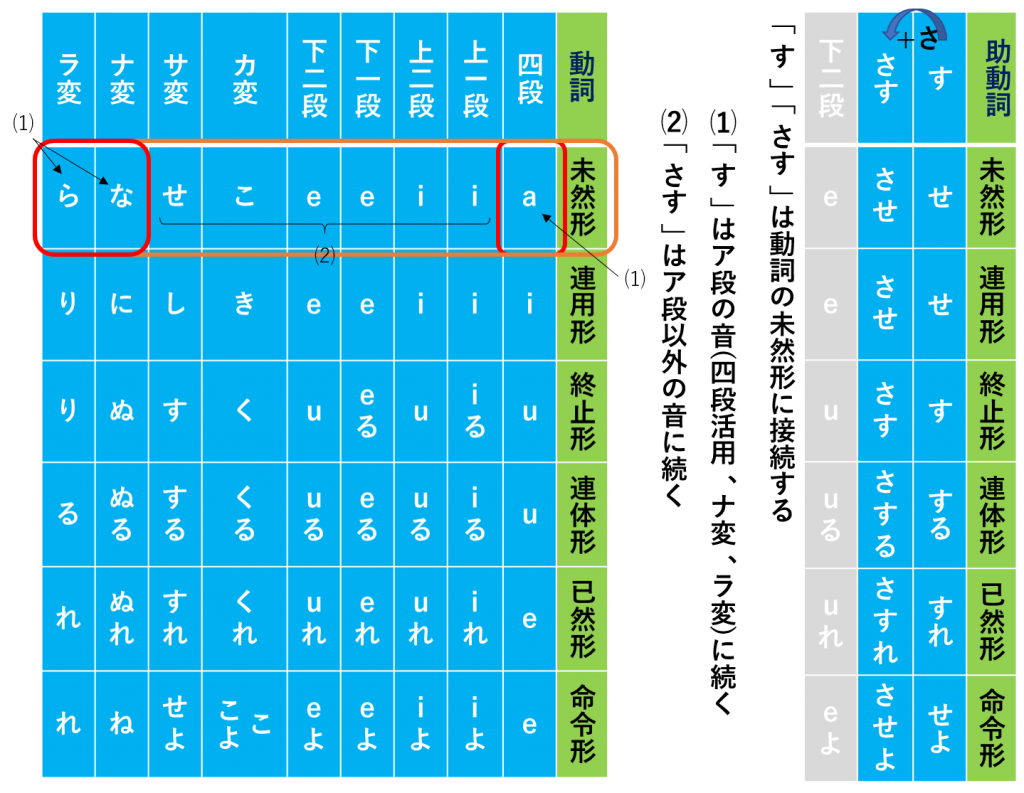

古文 助動詞 す 活用

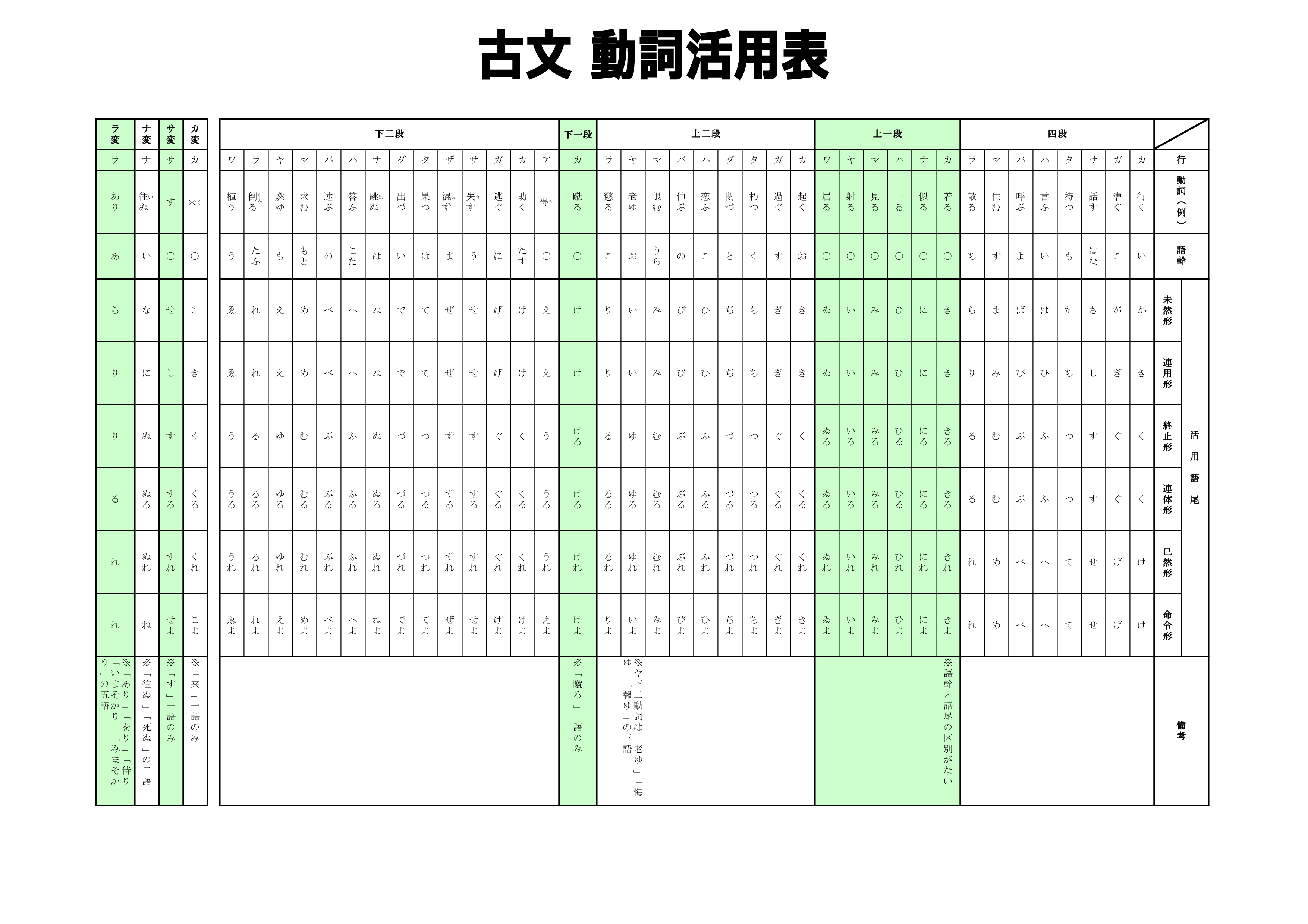

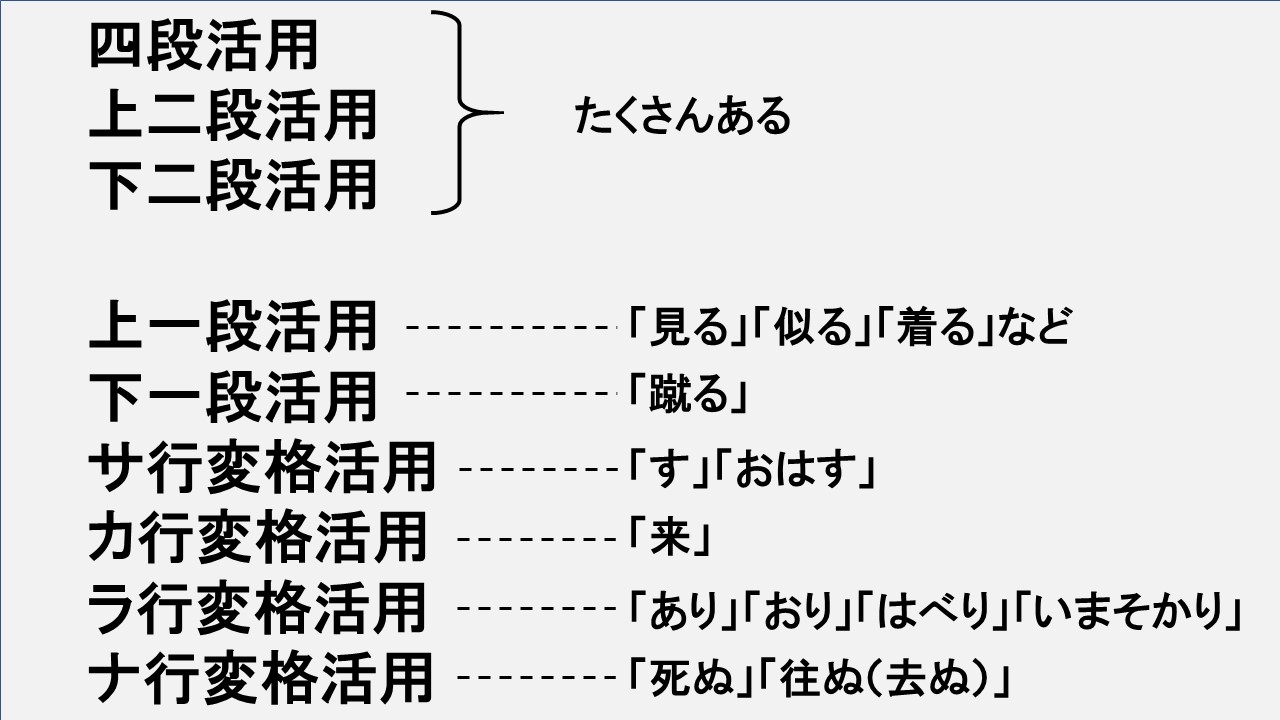

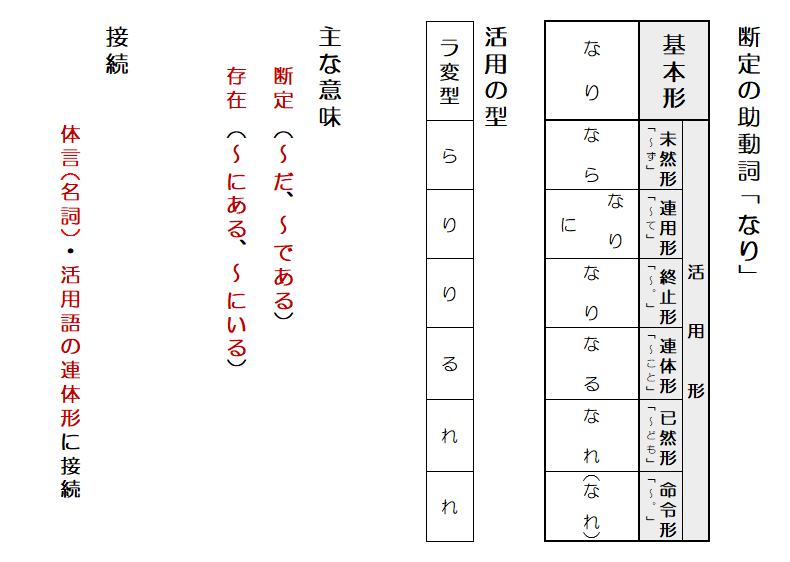

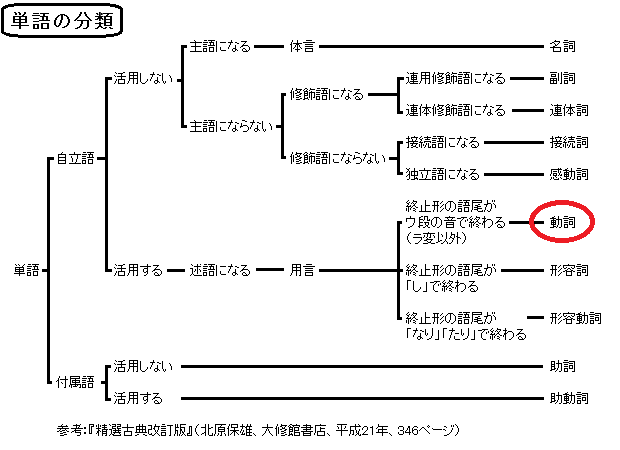

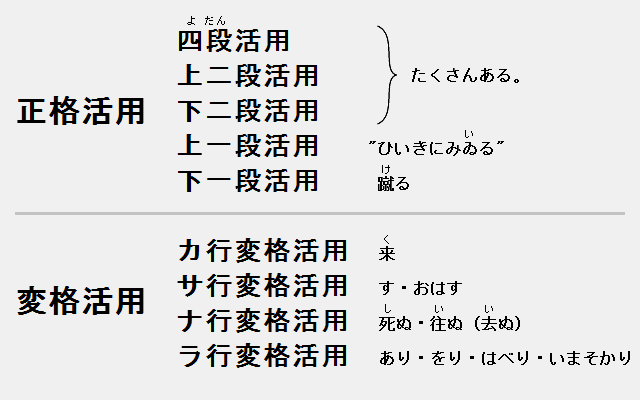

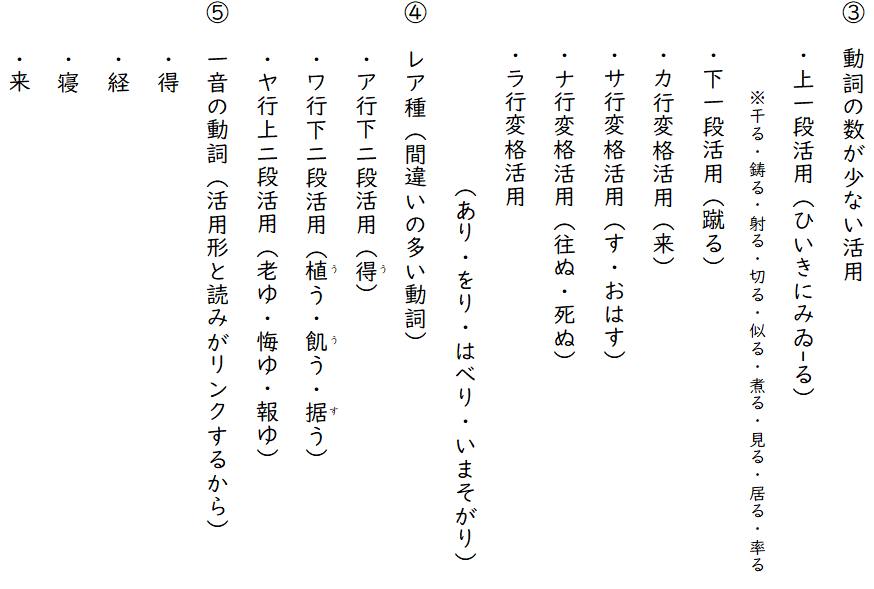

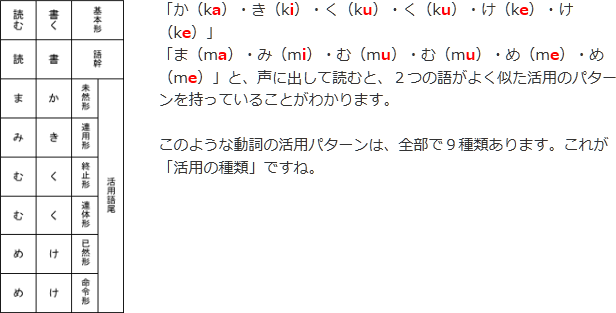

古文 助動詞 す 活用-古文の動詞の活用は9種類 現代文では動詞の活用は5種類だけど、古文では 9種類 あるよ。 つぎの表をみてみよう。 現代文と比べて活用の種類が4つ増えているよ。 ③ 上二段活用 、⑤ 下二段活用 、⑧ ナ行変格活用 、⑨ ラ行変格活用 この4つの活用は古文にしかないんだ。 ①四段活用から⑤下二段活用までを 正格活用 、 ⑥カ行変格活用から⑨ラ行変格活用まで古文辞書の主な特長 古語・古文の「意味」を調べられます 古語の「品詞」が分かります 活用する古語の場合、その古語の「活用形」および「活用の種類」が分かります 活用する古語については、その古語の「語幹」を調べられます 古典作品における古文の「用例」が表示されます

高校古文 動詞の活用の種類の見分け方 映像授業のtry It トライイット

死ぬ、息が絶える 。 出典 : ゆく河の流れ 方丈記 「朝に 死に 、夕べに生まるるならひ、ただ水のあわにぞ似たりける。 」 訳 :朝に 死ぬ 者がいれば、夕方に生まれる者がいるという世の中の慣わしは、ちょうど水の泡に似ている。 意味2:自動詞 (死んだように見えることから) 気絶する 。それは古文でも同じなのですが、古文の場合は活用の仕方が、現代文とは少し異なります。 ルールがあるので、それを覚えてしまえば簡単です。まず活用の種類から見てみましょう。 動詞の活用には、次のような物があります。 ・ラ行変格活用(ラ変) ナ行変格活用(ナ変) サ行変格活用(サ変) カ行変格活用(カ変)

古文 文法1 活用がまぎらわしい動詞(「かづく」「たのむ」など) 実施中! ! 実戦古典文法の確認テストです。 いただいたアドレスは、確認テスト以外には使用しません。 シンプル、手短かですが、問う内容はハイレベル! 気軽に実力を見分ける動詞に 打消しの「ず」が付くように活用してみてください。 画像 このとき「ず」の前の母音が 〈a〉音だったら四段活用、〈i〉音だったら上二段活用、〈e〉音だったら下二段活用 と分かります。 例えば、「歩む」という動詞を見分けてみましょう。学ぶ・教える.com > 大学受験 > 古文 > 用言活用表(動詞・形容詞・形容動詞) 相互リンク登録 利用規約 免責事項 manabuoshierucom

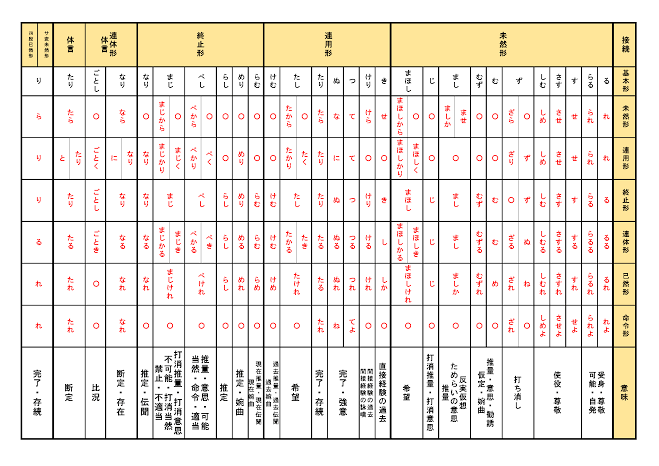

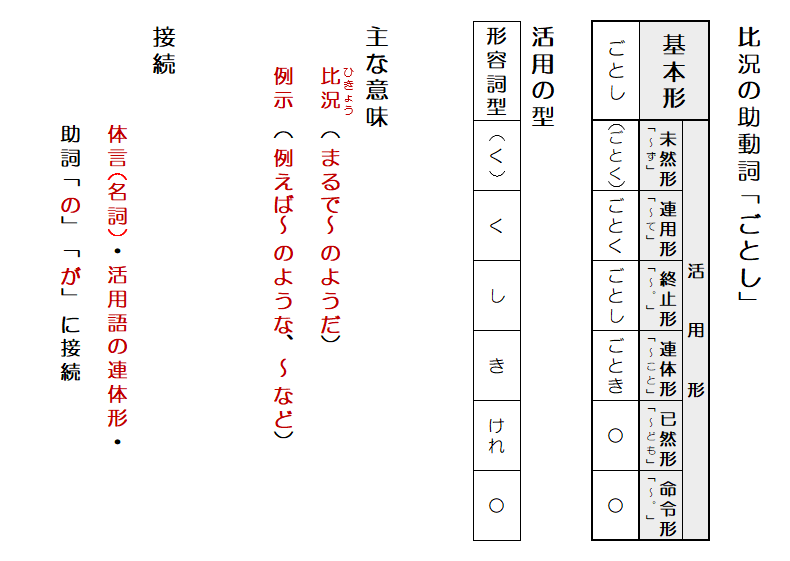

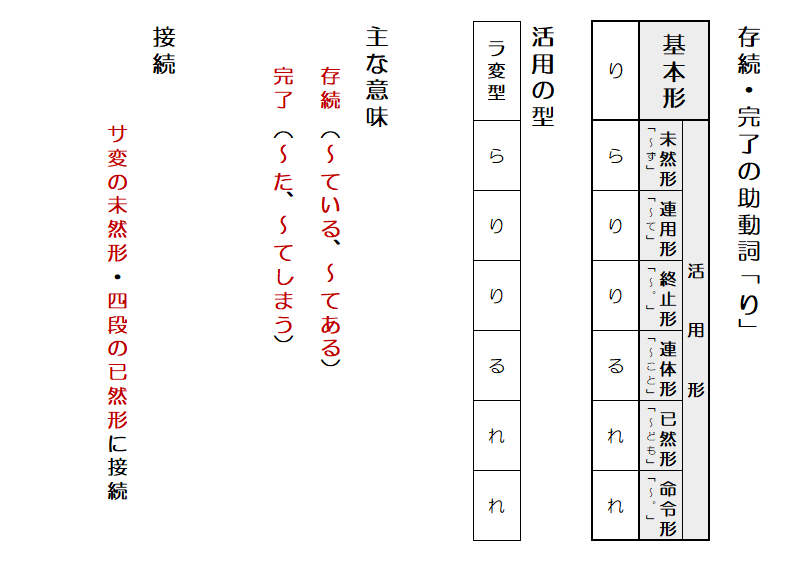

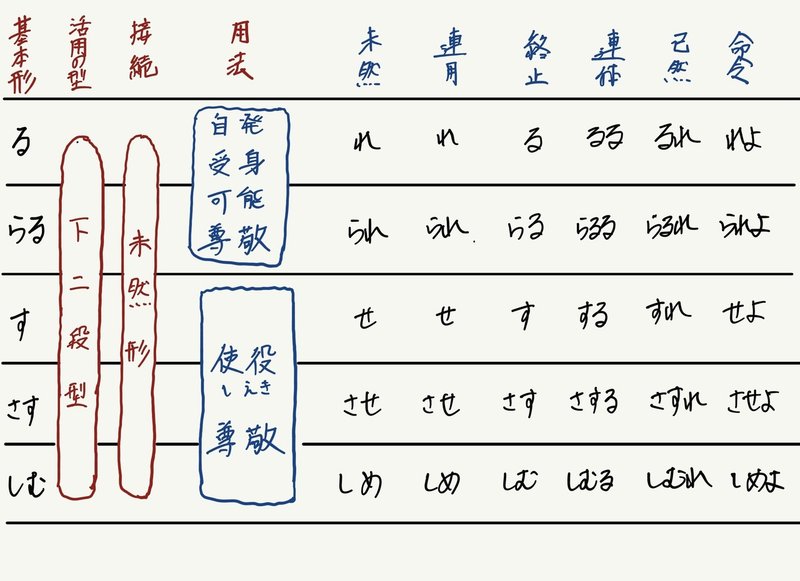

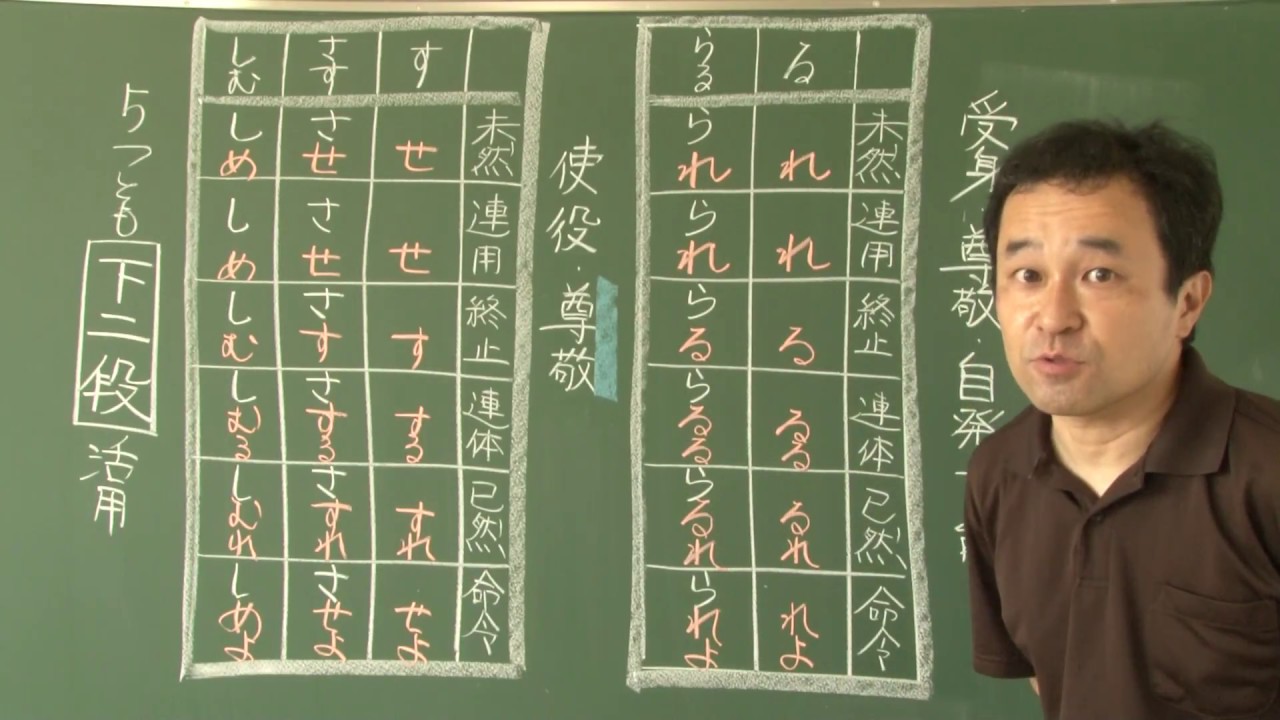

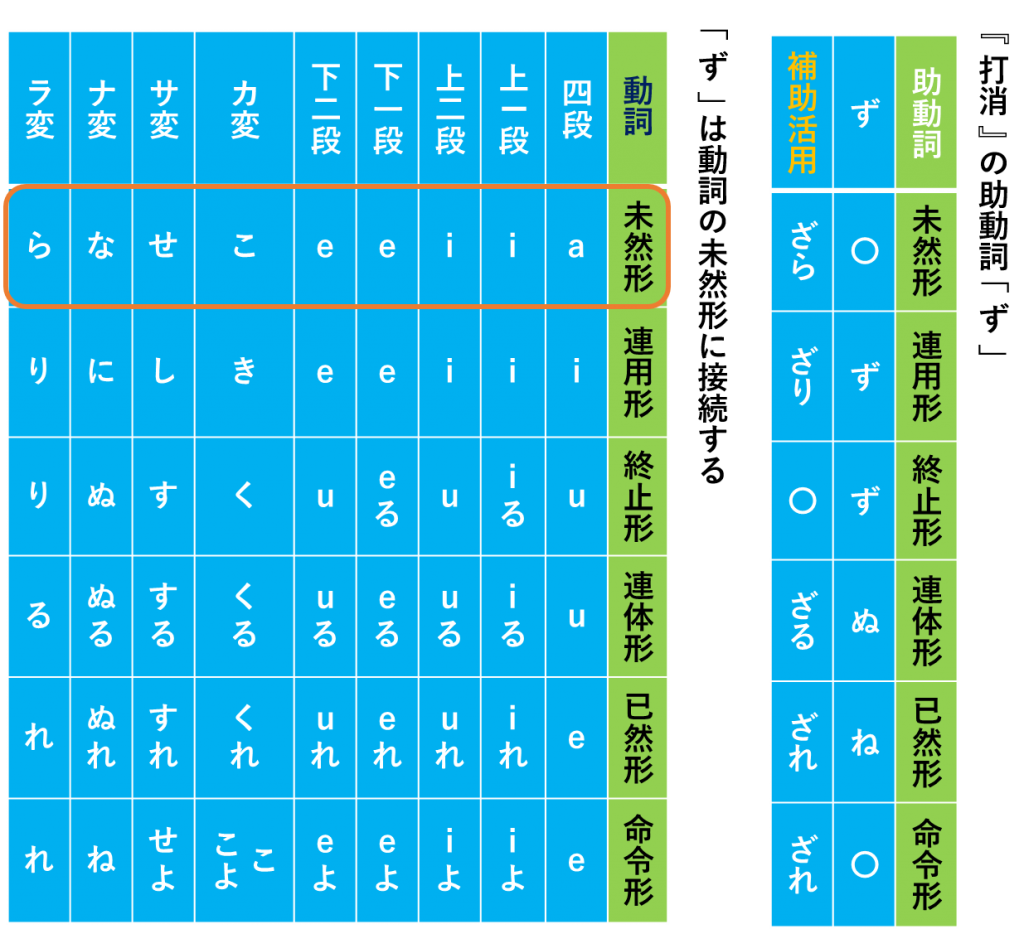

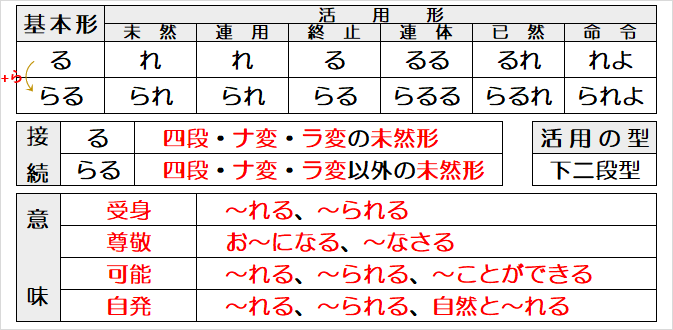

この記事を古文助動詞の辞書のように使って、助動詞の勉強、復習に役立ててください! (この活用表は こちら のサイトからお借りしました) 未然形接続 「 る・らる 」「 す・さす・しむ 」「 ず 」「 む・むず 」「 まし 」「 じ 」「 まほし 」 連用形接続 「 き 」「 けり 」「 つ 」「 ぬ 」「 たり 」「 けむ 」「 たし 」 終止形接続 「 らむ 」「 べし変格活用でも、上一段・下一段動詞でもない場合は、打ち消しの助動詞「ず」をつけて見分ける。 「ず」の上が「ア段」であれば四段、「イ段」であれば上二段、「エ段」であれば下二段 だったね。 だけど、 現代語の感覚で否定の助動詞「ず」をつけると間違ってしまう動詞 があった。 これに注意しよう。 また、 活用の行が「ア行」と間違えやすい動詞 もあっ古文動詞には様々な種類の活用があります.前回の記事では 4つの変格活用 (カ変,サ変,ナ変,ラ変) 上一段活用 下一段活用は数が限られているため,これらの動詞を先に覚えてしまえばスムーズに活用による分類ができることを前回の記事で説明し

古文 サ行変格活用の基礎 教師の味方 みかたんご

古典の基本 動詞の原則について 古典のteacherのつぶやき

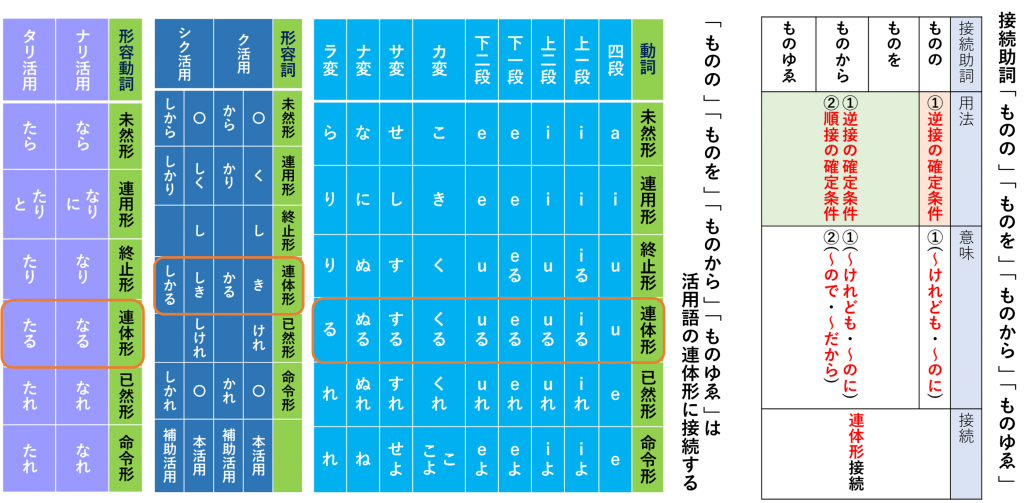

単語が活用するとき、変化しない部分を「語幹」、あとに続く言葉によって変化する部分を「活用語尾」という。 例:書く 語幹:か 活用語尾:(ず)・き(たり)・く(。 古文のシク活用の形容詞についてまとめましたので紹介します。 まず、シク活用の形容詞の活用について説明します。 シク活用の形容詞の活用表 シク活用には本活用と補助活用があります。 本活用と補助活用の使い関連ページ : 用言活用表(動詞・形容詞・形容動詞) 助詞一覧表 紛らわしい語の判別 学ぶ・教える.COM > 大学受験 > 古文 > 助動詞一覧表(活用表)

古文の助動詞丸わかりシリーズ る らる す さす しむ ず 編 受験スタイル

至急 射 臆し 覚え の活用表を教えて下さい お願いしますm M Yahoo 知恵袋

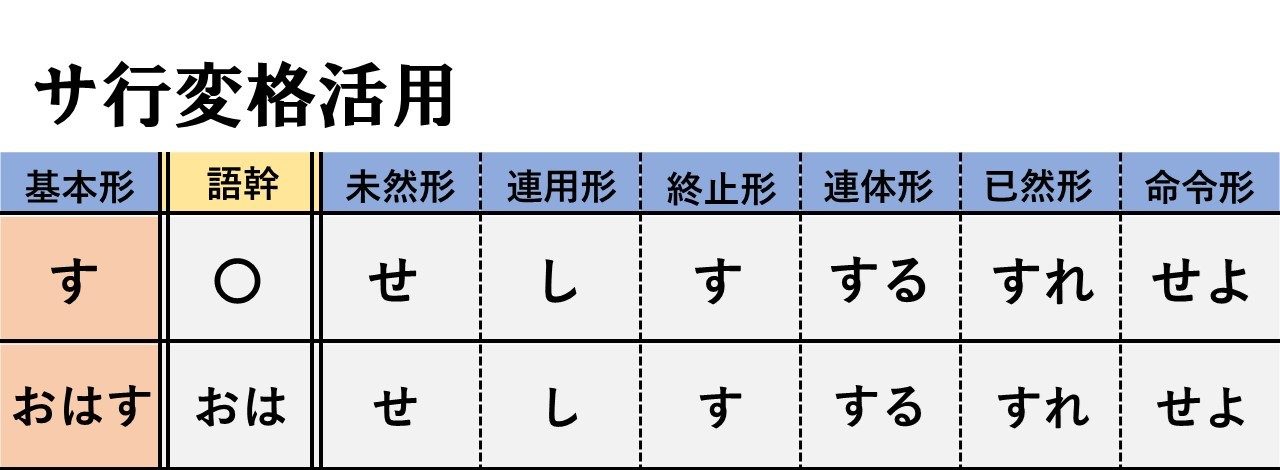

サ行変格活用 これは古文における動詞の活用の種類をまとめた表です。 「す」「サ行変格活用(サ変)」を見てください。 「す」のように「せ、し、す、する、すれ、せよ」と変わるものをサ行変格活用(サ変)といいます。 動詞の活用 四段活用(よだんかつよう)動詞 係り結び(かかりむすび)の法則 ぞ・なむ・こそ 係り結び(かかりむすび)の法則 や・か命令形 にげよ 意味:自動詞 逃げる、逃れる 。 出典 : 絵仏師良秀 宇治拾遺物語 「家の隣より火出で来て、風おしおほひてせめければ、 逃げ 出でて大路へ出でにけり。 」 訳 :隣の家から火が出てきて、風が(火を)おおいかぶさって(火が)せまってきたので、(良秀は) 逃げ 出して、大通りに出てきました。 ・ 古文単語「ずうず/誦ず」の意味・解説

古典ロック 古典文法の歌1 動詞編 Youtube

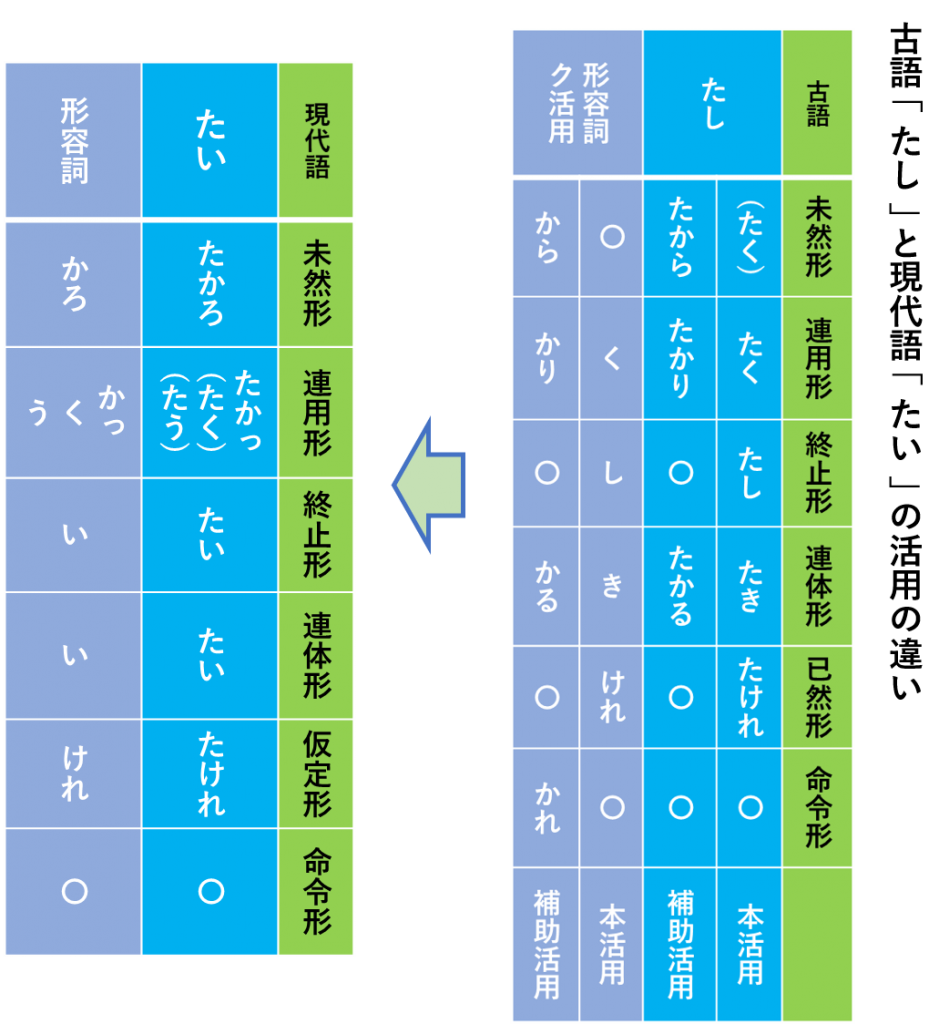

古典 古文の希望 願望 の助動詞 たし と まほし の解説

古文 四段活用の動詞の一覧 さて、本題である古文の四段活用の動詞について紹介をしたいと思います。 古文の単語を理解する上で重要なことは、そのことばの語感を掴むことです。 我々日本人が、現代の基本的な生活上必要ないと思われる知識である古文を学ぶ理由のひとつが、この語 古文)超簡単な基礎理解! 活用の種類の見分け方 活用の種類とは活用の種類とは、用言(動詞・形容詞・形容動詞)がどのように活用する(形を変える)か分類したものです。 それは現代語の文法では5個、古文の文法では9個になります。 本記事では 古文の紛らわしい動詞(念ず・居る・絶ゆ・寝ぬ・見ゆ・植う)の活用と種類 19/8/8 文法

Q Tbn And9gcsom2xcdxh1bqhdebdcta3xnliqa7lixokourakqwqdbilx5t9h Usqp Cau

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

関連ページ : 用言活用表(動詞・形容詞・形容動詞) 助動詞一覧表(活用表) 紛らわしい語の判別 学ぶ・教える.COM > 大学受験 > 古文 > 助詞一覧表意味 活用 です.これらのうち「意味」は古文単語帳などに譲るとして, この記事では形容詞の「活用」について説明します. 現代語の形容詞の活用は1種類しかありませんが,古文の形容詞の活用には ク活用 シク活用 の2種類があります.とはいえ,これら2種類の活用に本質的な違いはありません. ですから,本質的に「ク活用」と「シク活用」の一方を覚え 古文の動詞の活用に上一段活用があります。 これは種類が少ないので「ひいきにみいる上一段」とまとめて覚えるのが一般的です。 Sponsored Link 目次1 上一段動詞の覚え方11 「ゐる」

ふみすかすの意味 他動詞サ行四段活用活用 さ し す す せ せ 両の鐙 あぶみ に置いた足を開いて踏んばり 馬の腹と鐙との間をあける 出典平家物語 九 宇治川先陣 左右 さう の鐙をふみすかし 訳 梶原景季 か 古文辞書なら Weblio古語辞典

古典の基本 動詞の原則について 古典のteacherのつぶやき

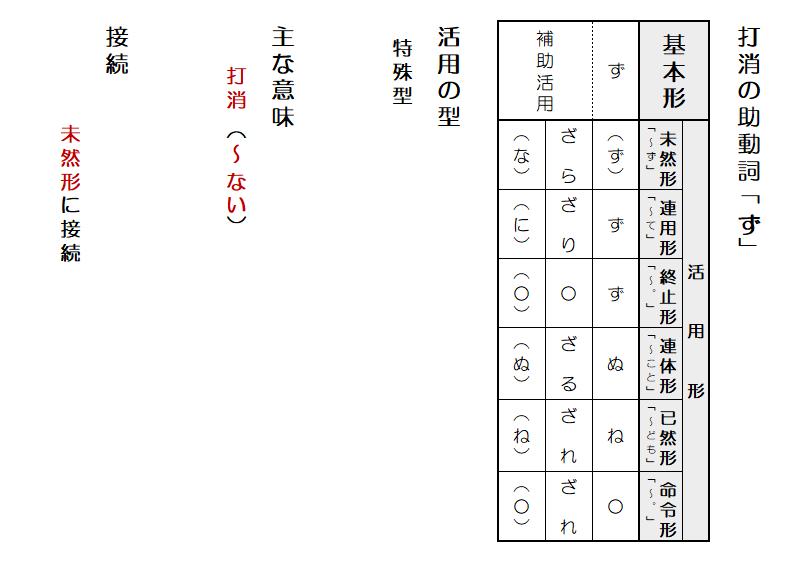

古文 文法入門4 動詞 活用の種類 実施中! ! 実戦古典文法の確認テストです。 いただいたアドレスは、確認テスト以外には使用しません。 シンプル、手短かですが、問う内容はハイレベル! 気軽に実力を試していってください。 ※古文参考 古文(古典)の打消の助動詞「ず」の活用・意味・接続・用例について、詳しく分かりやすく解説します。point 後ろにほかの助動詞がつく時は補助活用を使う(基本的には)。 「え~ず」の形で不可能を表す使い方がある。 「ずは」は「~ないで」「~ないならば」の意味。しる/知る このテキストでは、古文単語「しる/知る」の意味、活用、解説とその使用例を記しています。 「しる」には ①「知る」 ②「治る/領る」 ③「痴る」 などの用法があり、それぞれ意味が異なる。ここでは「知る」を扱う。 ※参照:治る

高校古文 動詞の活用の種類の見分け方 映像授業のtry It トライイット

1

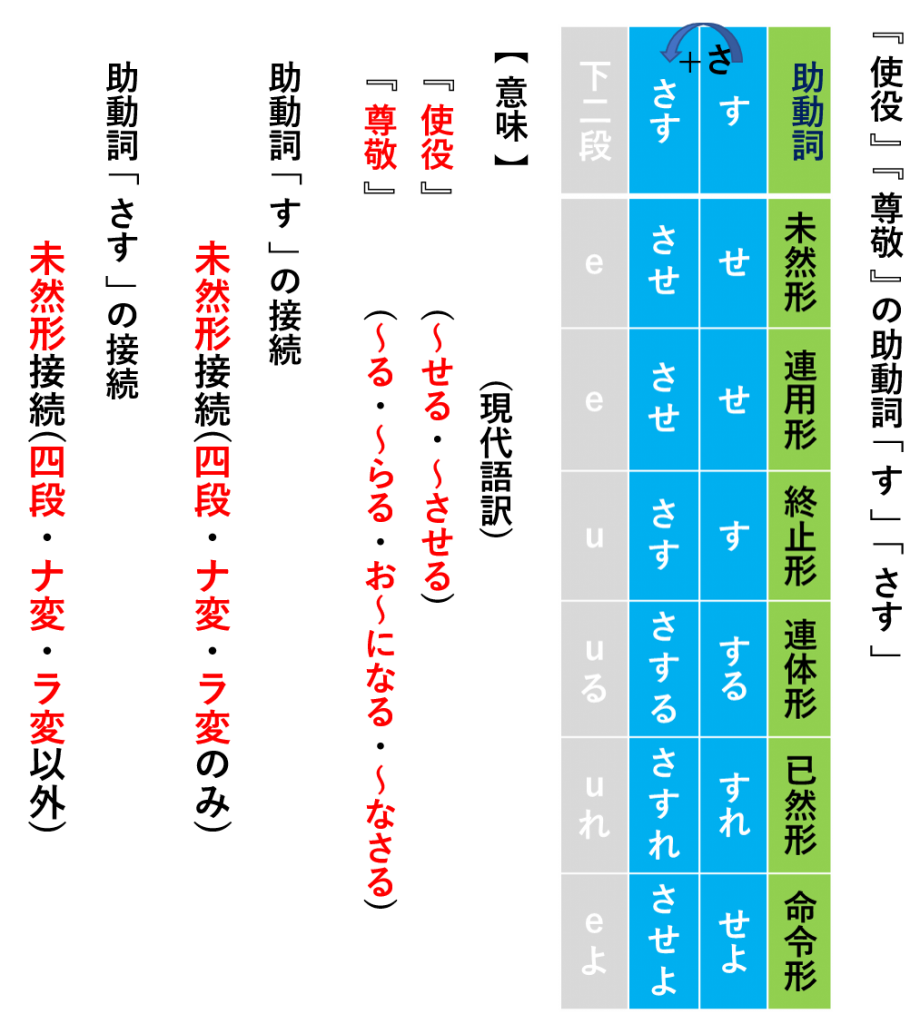

「す」「サ行変格活用 (サ変)」を見てください。 「す」のように 「せ、し、す、する、すれ、せよ」 と変わるものをサ行変格活用 (サ変)といいます。 さて、この サ行変格活用 (サ変)は、基本的には「す」「おはす」 などです。

助動詞 す さすとしむは何が違いますか どういう使い分け方をすればいいですか Clear

Uor874n Net Kobun Bunpou 1 5

動詞活用表の覚え方 古文完全攻略勉強法 Novita 勉強法

高校古文 注意すべき動詞の活用の種類 練習編 映像授業のtry It トライイット

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

古文攻略法 これでばっちり 活用形の判定法 テスト対策特別授業無料 完全1対1 マンツーマン 個別指導塾 家庭教師 福島県郡山市のプロ家庭教師 高校受験 大学受験対策 成績アップのお手伝い 小学生 中学生 高校生 文系 全ての学年指導可能 駿英家庭教師学院の

1

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

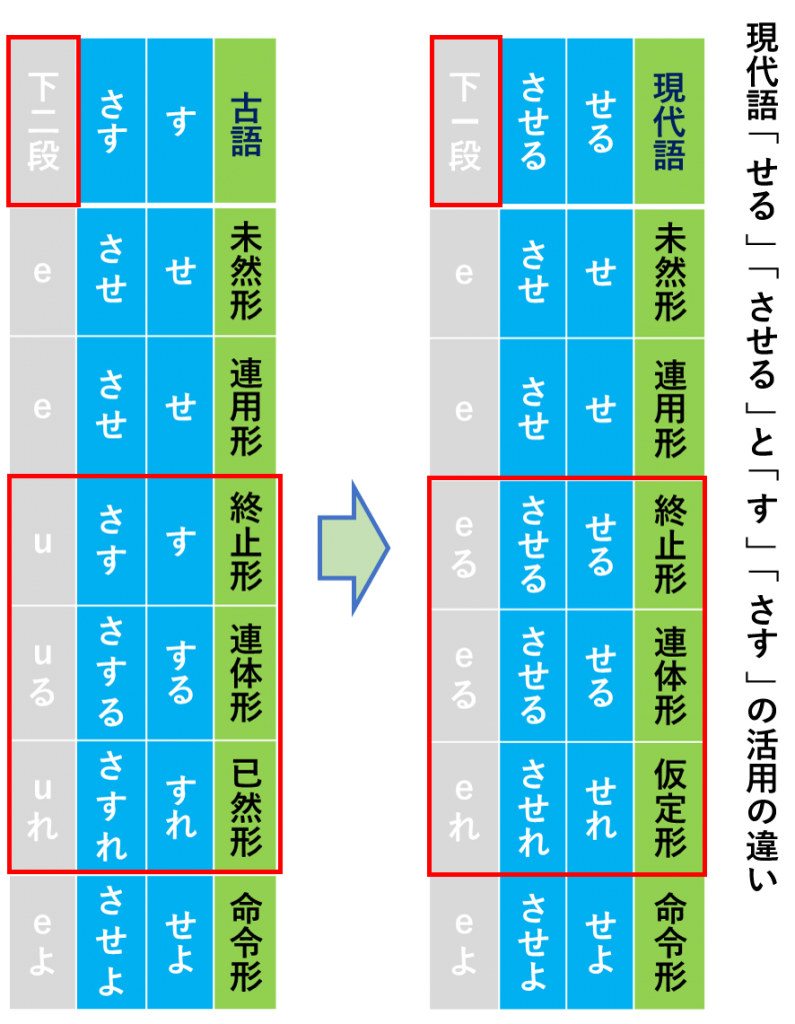

古文の助動詞 す さす しむ の意味や活用 見分け方を例文つきで解説 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

帚木162 3 複合サ変動詞 信ず について 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古典 古文の助動詞 べし の全7用法の解説

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

活用表の基本のプリントなんですけど 合っているか確認していただきたいですお願いします Clear

古典の動詞の活用についてなんですが 煮る の語幹には が付いてるのに Yahoo 知恵袋

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文について質問です 申す は す が語尾なのでサ行変格活用では無いのですか Clear

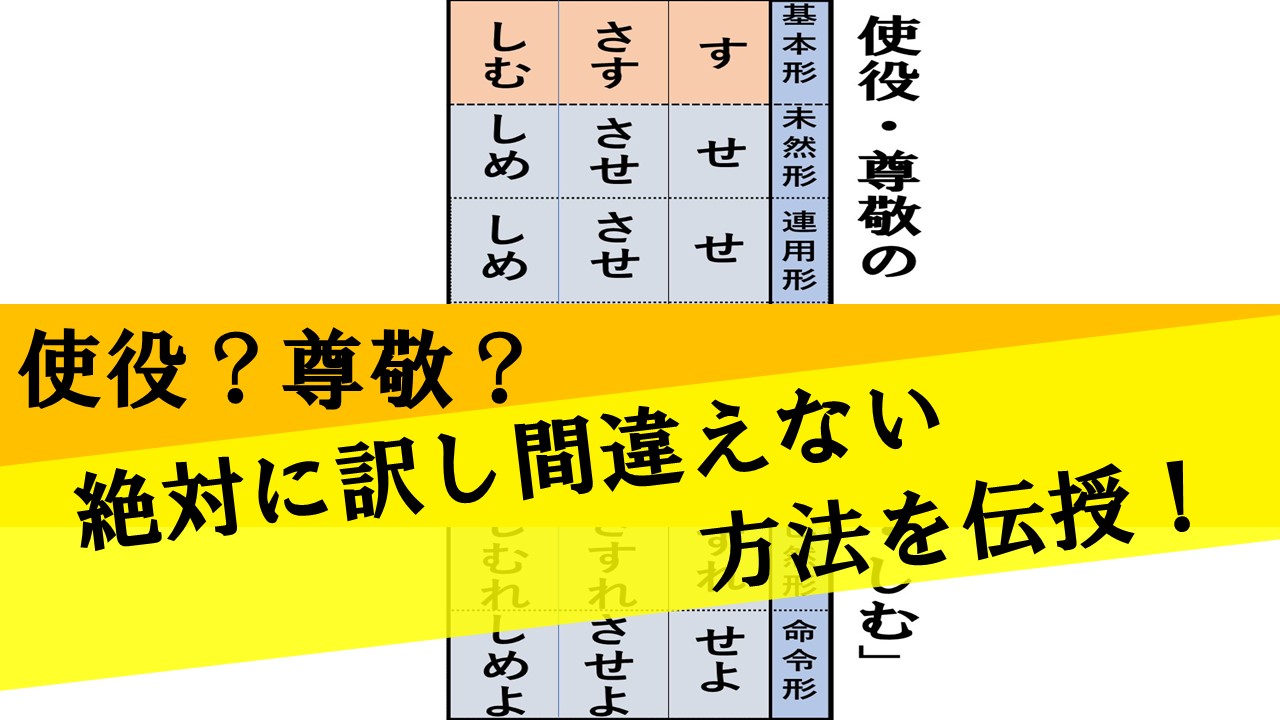

使役 尊敬 助動詞 す さす の訳し方 意味の見分け方を分かりやすく解説 例文あり おやぶんの古文攻略塾

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

古文で分かんないことがあります 案ず の未然形 命令形を教えて下さい Yahoo 知恵袋

高校古文 す さす しむ の活用と接続 練習編1 映像授業のtry It トライイット

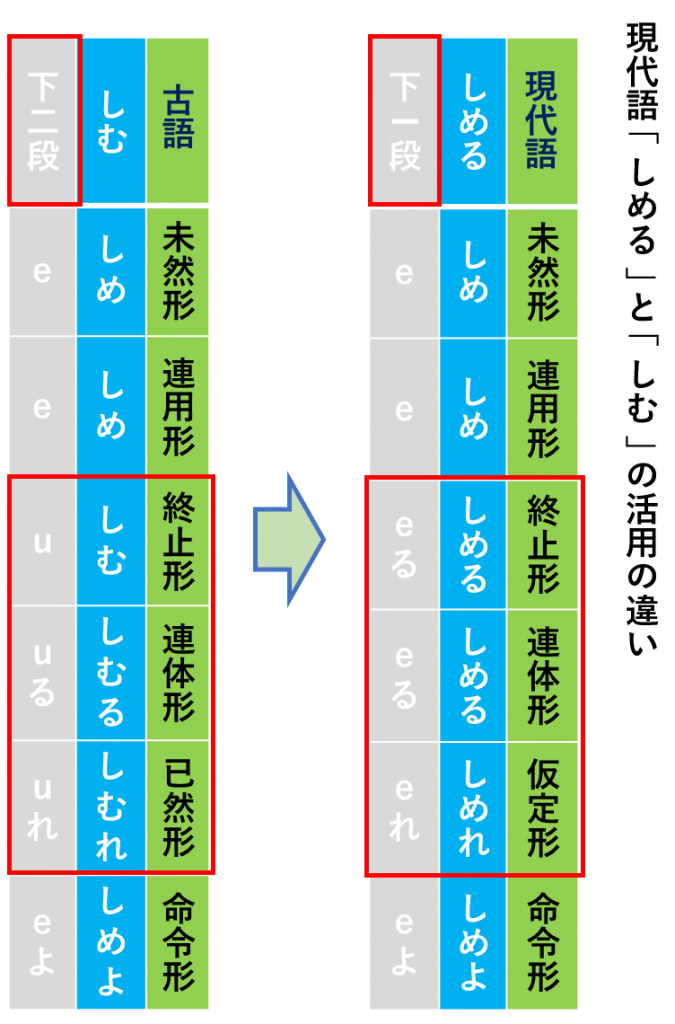

古文 使役 尊敬の助動詞 しむ の訳し方や意味の解説

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古典で 2 の 思ひおはす の訳は 思っていらっしゃる しかだめなのでしょうか Clear

古文の動詞の活用について質問です 具す はサ変活用で 召す は四 Yahoo 知恵袋

古文の助動詞丸わかりシリーズ る らる す さす しむ ず 編 受験スタイル

古文単語 さす 指す 差す の意味 解説 サ行四段活用 古文 By 走るメロス マナペディア

古文助動詞の活用は ほとんど覚えることがない 4つの助動詞 がキーになる 使える助動詞の理解7 古文文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

古文講座古典文法初級動詞活用を覚える Youtube

古典文法です 至急 Clear

古文 サ行変格活用の基礎 教師の味方 みかたんご

古文 文法基礎 ナ行変格活用 わくわく寺子屋

高校1年生です 最近 古文の授業が始まり 文法というか 動詞の活用形を習いました Clear

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

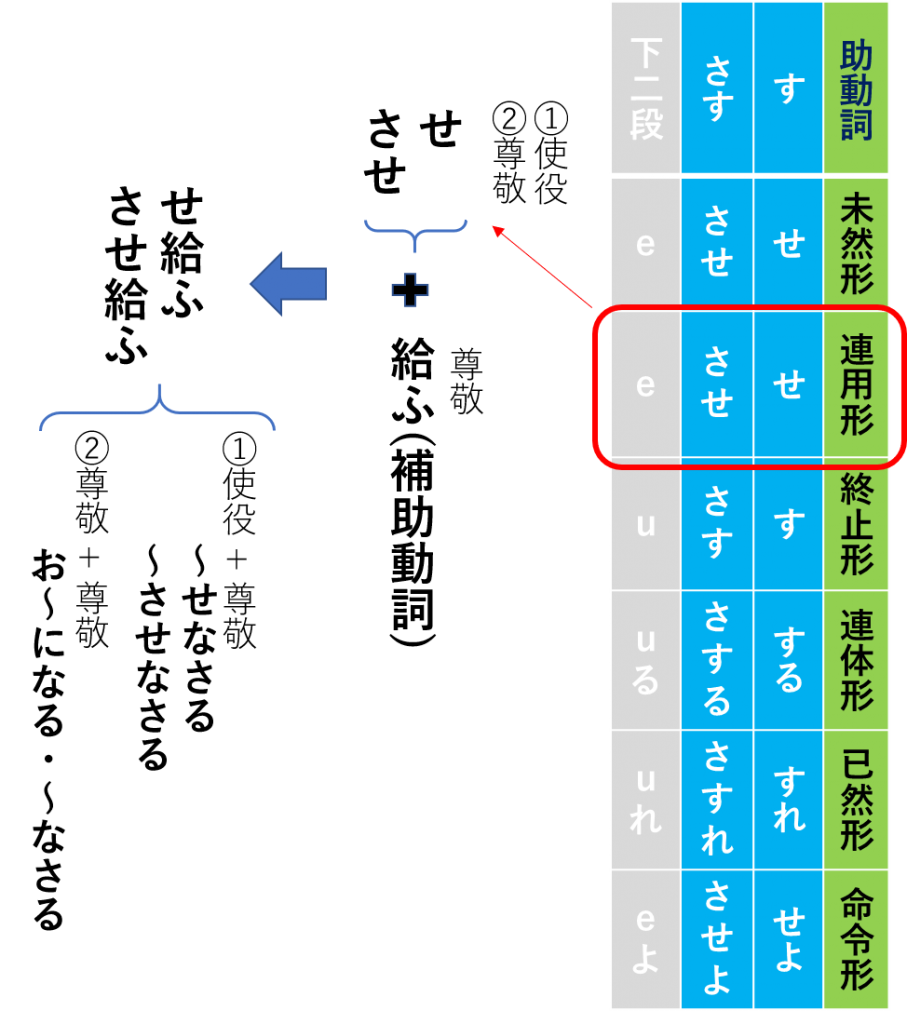

古典の文法の話4 4 助動詞 る らる す さむ しむ 大溝しめじ 国語教師 Note

高校古文 動詞の活用の種類の見分け方 練習編 映像授業のtry It トライイット

助動詞 る らる す さす しむ 活用 Youtube

古典文法 動詞のサ行変格活用 サ変 まとめと問題

古文の動詞の活用と覚え方 見分け方のコツは種類の少ないものを暗記すること 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

下一段活用が2つあるのはどういうことでしょうか 違いがあるのですか Clear

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

活用形とその意味 口語文法 教師の味方 みかたんご

この問題がわかりません 古文は ず を入れるというのは知ってますがわかりません Clear

問題 次の動詞の活用表を作れ という問題で 答えが合っているかがわかりません Clear

夕顔95 2 サ変動詞の覚える動詞 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

打消 の助動詞 ず 意味や用法 補助活用の解説 古典 古文

活用形ってどうやって答えるのですか Clear

古文文法についての質問です せ給う の せ は尊敬の助動詞ですよね Yahoo 知恵袋

古典 接続助詞 ものの ものを ものから ものゆゑ の解説

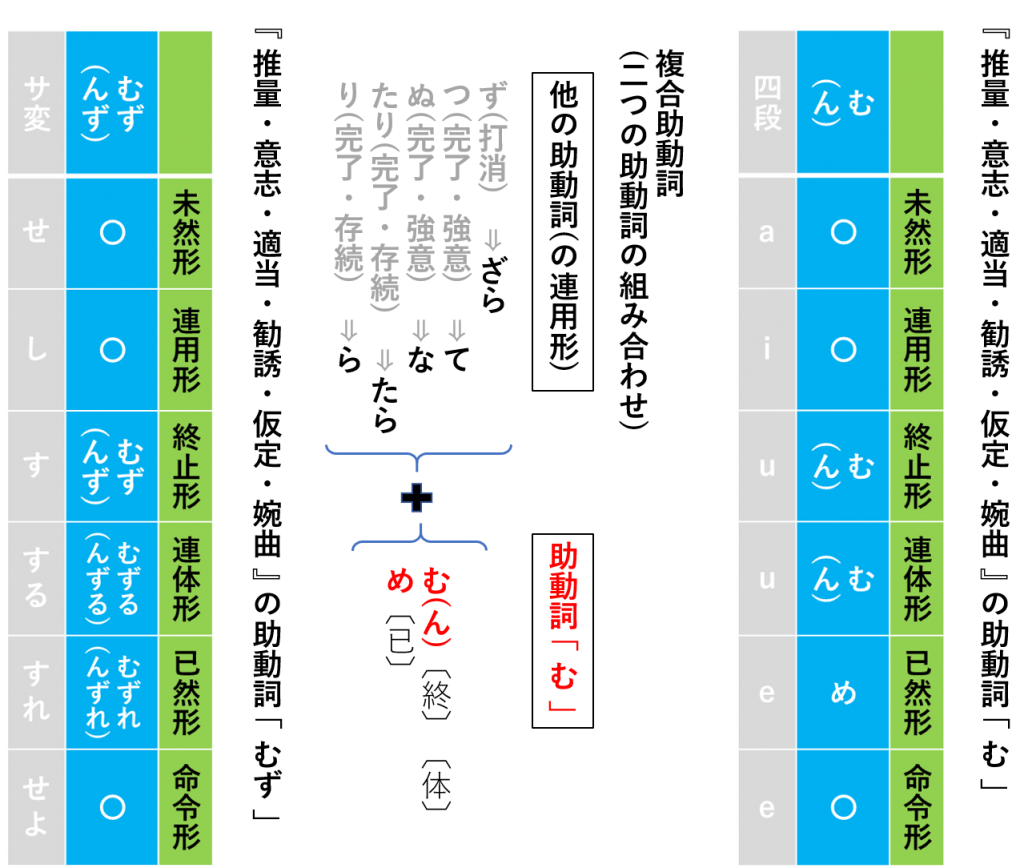

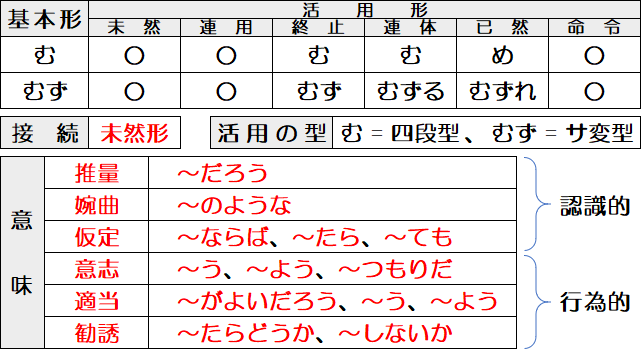

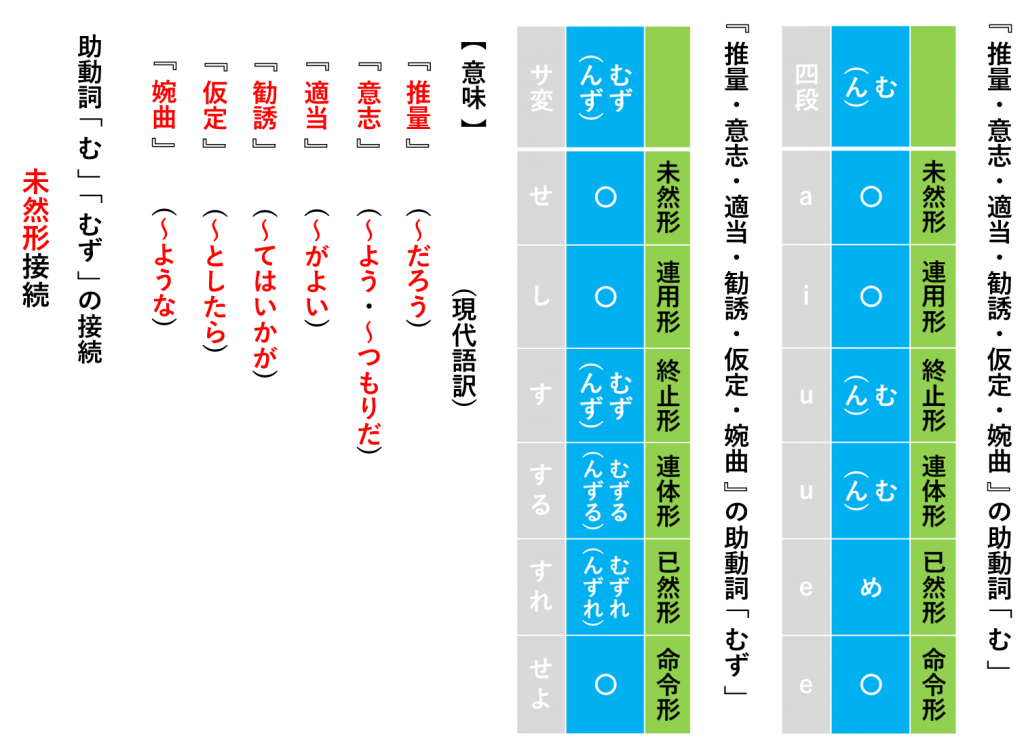

古典 助動詞 む むず の 推量 意志 適当 勧誘 仮定 婉曲

1

夕顔371 3 古文単語 おはす 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文 覚えるべき動詞一覧 高校生 古文のノート Clear

古文の動詞の活用と覚え方 見分け方のコツは種類の少ないものを暗記すること 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

使役 尊敬 助動詞 す さす の訳し方 意味の見分け方を分かりやすく解説 例文あり おやぶんの古文攻略塾

高校古文 動詞の変格活用 練習編 映像授業のtry It トライイット

古文の助動詞 る らる の活用 意味 識別を解説 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

9種類の古文動詞の活用の総まとめ 覚えるべき活用はどれ

古文 古典の助動詞 む むず の意味 活用 接続などのまとめ 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

秘密の活用表 Npo法人 文法器普及会

高校古文 動詞の正格活用 練習編 映像授業のtry It トライイット

古文 四段活用の基礎 教師の味方 みかたんご

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

高校古文 動詞の活用の種類の見分け方 練習編 映像授業のtry It トライイット

古典 動詞活用表 中学生 国語のノート Clear

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

動詞の活用の種類と覚え方のコツをまとめて紹介 古文文法

動詞の活用形のものです 見ると見ゆってなにがどう違うのでしょう Clear

高校古文 ず をつけても判別できない動詞 映像授業のtry It トライイット

高校古文 す さす しむ の活用と接続 映像授業のtry It トライイット

空蝉51 3 サ変動詞 す 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

Http Www Zkai Co Jp Ad Mihon Ikkan J Pdf

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

国語の文法まとめ その5 単語の活用と動詞について 桜花 現役バイト塾講師 Note

古文の助動詞 す さす しむ の意味や活用 見分け方を例文つきで解説 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

faq14 動詞の活用表の覚え方は 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古典 古文 全ての助動詞を分かりやすく解説 用法 活用 接続 口語訳 一覧 配列順序

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

夕顔291 3 古文単語 具す 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

動詞 4 下二段活用 古典文法

古文 活用形 鏡野哲 Note

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

ট ইট র 古典たん 古文漢文 活用 サ行変格活用 画像参照 サ変は す おはす せ し す する すれ せよ と唱えて覚えよう T Co Vmsdglcf3h

助動詞 2 誰に対してかがあるかどうかが大事 す さす しむ 自立学習塾 Potergy ポテジー

動詞 活用の種類の暗記について 高校古文 定期テスト対策サイト

高校古文 動詞の変格活用 練習編 映像授業のtry It トライイット

古典 古文 全ての助動詞を分かりやすく解説 用法 活用 接続 口語訳 一覧 配列順序

古典 助動詞の活用 をマスターしよう 古典専門塾 かきつばた

用言 1 気合で覚える 動詞 ナ変 ラ変 Etc 自立学習塾 Potergy ポテジー

0 件のコメント:

コメントを投稿