命令形 あはせよ 意味1:他動詞 一つにする、合わせる 。 出典 :かぐや姫の昇天 竹取物語 「勅使、中将の高野のおほくにといふ人を指して、六衛の司 あはせ て、二千人の人を、竹取が家につかはす。 」 訳 : 勅使に、中将高野大国という人物を任命して、六衛の役所を 合わせ て二千人の人を、竹取の翁の家に派遣なさる。 意味2:他動詞 古文 敬語 活用 この本に入試に出た敬語の問題が収められているので、確認すると効果的です。 問題をくり返し解いて、古文を得意科目にしてしまいましょう。 古文の助動詞の活用を覚えるポイントと、助動詞の種類の見分け方を紹介します。 古典を愛すの意味。・他動詞サ行変格活用活用{せ/し/す/する/すれ/せよ}①かわいがる。愛情をそそぐ。出典堤中納言 虫めづる姫君「この虫どもを朝(あした)夕べにあいし給(たま)ふ」訳 この虫たちを朝夕かわ 古文辞書なら「Weblio古語辞典」

faq14 動詞の活用表の覚え方は 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古文 おはす 活用

古文 おはす 活用-古文文法の中でも,動詞は非常に重要な位置を占めます.現代文の動詞の活用の形は未然形,連用形,終止形,連体形,仮定形,命令形の6種類ですが,古文動詞の活用は 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形であり,仮定形はなく已然形分かりにくいので、実際に「なし」の活用表を見てみましょう。 判別法1 英単語を覚えるように, 古文動詞も• 連体形 よかるべし。 は「蹴る」だけ(ラッキー) カ変が「来」「詣で来」など「来る」系 サ変が「す」「おはす」「漢語+す」 ナ変が

3

命令形 みあはせよ 意味1:他動詞 顔を見合わす、目を合わせる 。 出典 : 刑部卿敦兼と北の方 古今著聞集 「家に帰りて、すべてものをだにもいはず、目をも 見合わせ ず」 訳 :家に帰って、全く口さえもきかず、目も 合わせ ず 意味2:他動詞 見比べる、あれこれ見比べる 。はさむ/挟む このテキストでは、古文単語「はさむ/挟む」の意味、活用、解説とその使用例を記しています。 「はさむ/挟む」には、 ①マ行四段活用 ②マ行下二段活用 の用法がある。 ①マ行四段活用 未然形はさま 連用形はさみ 終止形はさむ 活用は覚えちゃダメ! 覚えるのは例外の動詞 古文動詞の活用2 古典文法 古典文法(動詞・形容詞など) 動詞の活用の2回目です。 前回は、「現代語と古語の違い」という話をしましたが、今日から実際の動詞の活用を考えてみることにし

古文 文法入門4 動詞 活用の種類 実施中! ! 実戦古典文法の確認テストです。 いただいたアドレスは、確認テスト以外には使用しません。 シンプル、手短かですが、問う内容はハイレベル! 気軽に実力を試していってください。 ※古文参考 古文助動詞の活用は、ほとんど覚えることがない! 「4つの助動詞」がキーになる! 使える助動詞の理解7 古文文法 さて、夏も終わる今日このごろ、助動詞の活用の説明に入ります。 活用も丸暗記ではなく、いくつかのポイントを中心に理解するという古文辞書の主な特長 古語・古文の「意味」を調べられます 古語の「品詞」が分かります 活用する古語の場合、その古語の「活用形」および「活用の種類」が分かります 活用する古語については、その古語の「語幹」を調べられます 古典作品における古文の「用例」が表示されます

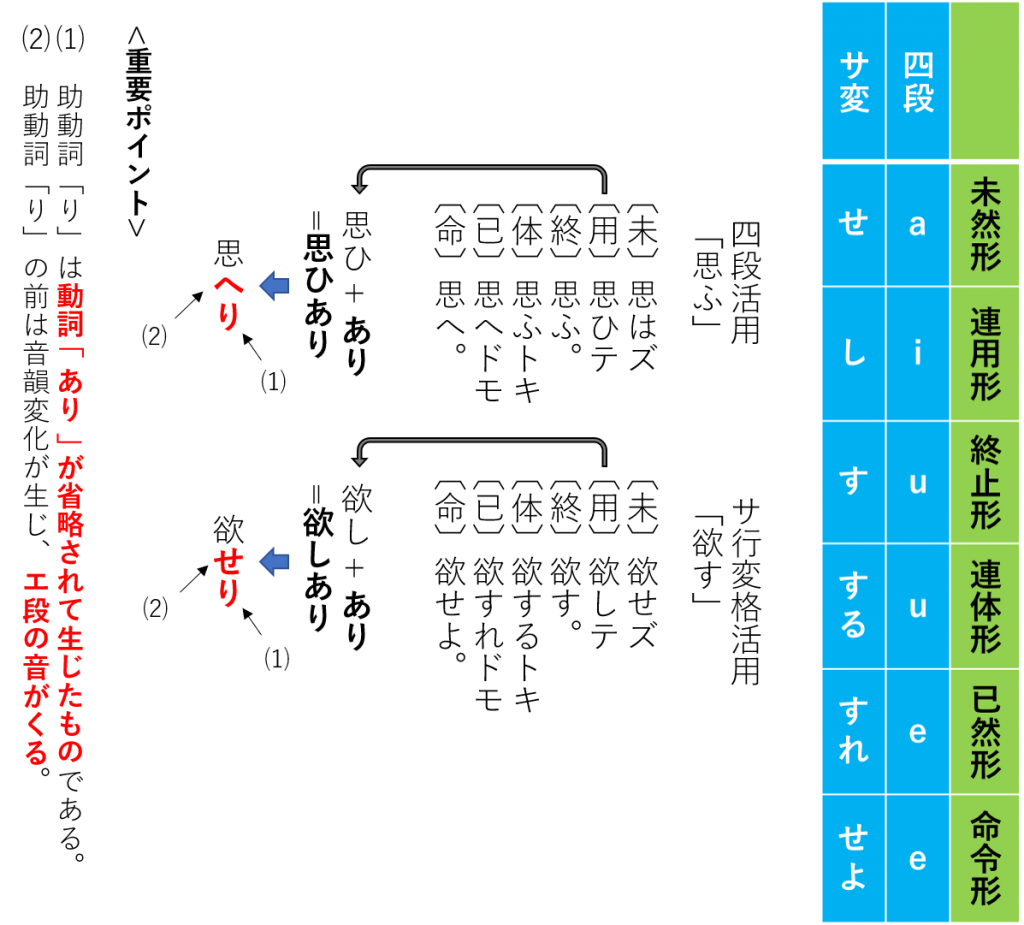

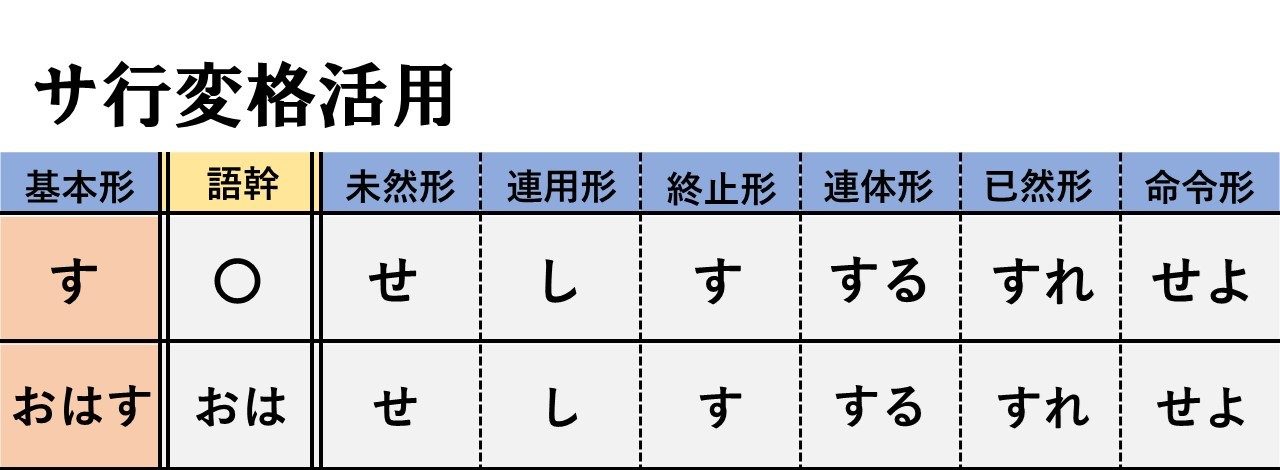

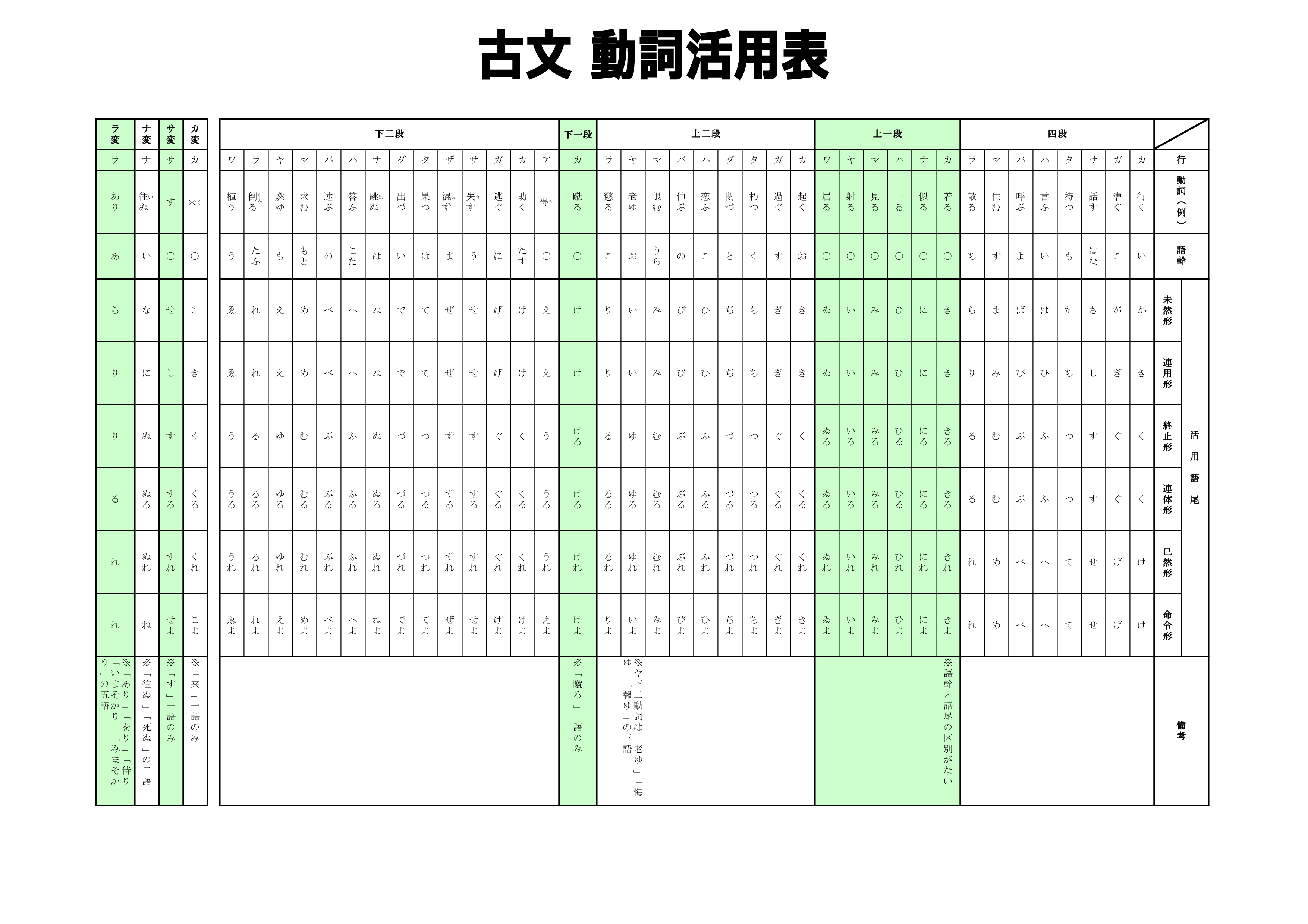

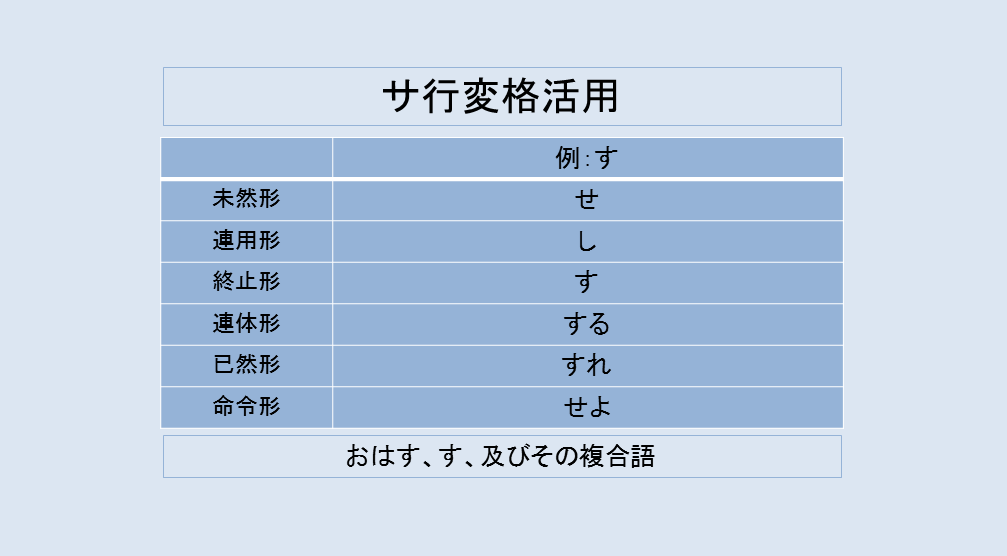

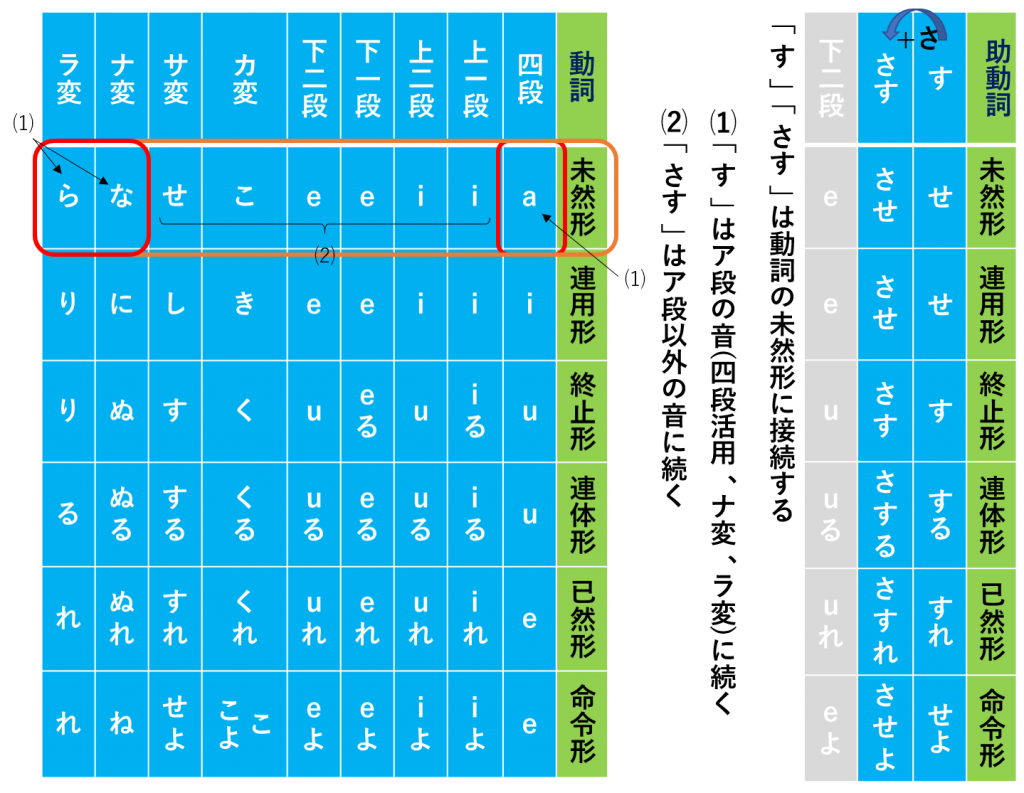

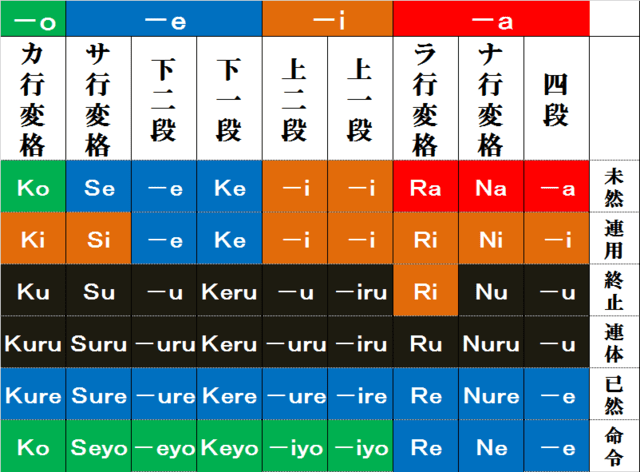

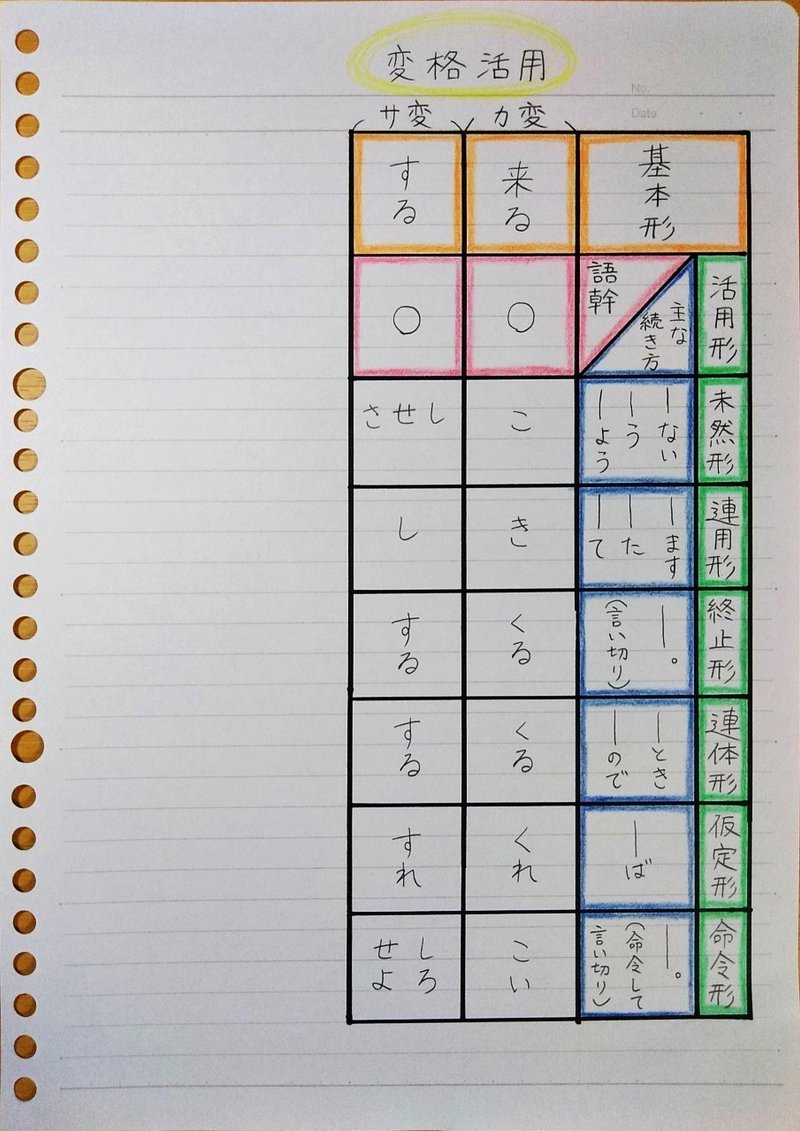

サ行変格活用 これは古文における動詞の活用の種類をまとめた表です。 「す」「サ行変格活用(サ変)」を見てください。 「す」のように「せ、し、す、する、すれ、せよ」と変わるものをサ行変格活用(サ変)といいます。などの用法があるが、ここでは「②遣はす」を扱う。 (人を)おやりになる、派遣なさる 。 「丹後へ 遣はし ける人は参りたりや。 」 訳 :丹後に おやりになっ た人は(帰って)参りましたか。 行くように命じる、行かせる 。 「『身の暇を給はりて、この笛を持ちて参るべし。 』と言ひければ、人をつけて つかはす 。 」尊敬語「のたまふ」にさらに尊敬の助動詞「す」が付いてできた言葉。 よって「のたまふ」よりも高い敬語を表す。 天皇や上皇、皇后などに使われる場合が多い。 ・ 古文単語「さきざき/先先」の意味・解説名詞 ・ 古文単語「ふるさと/古里/故郷」の意味・解説名詞 ・ 古文単語「とりそふ/取り添ふ」の意味・解説ハ行下二段活用 ・ 古文単語

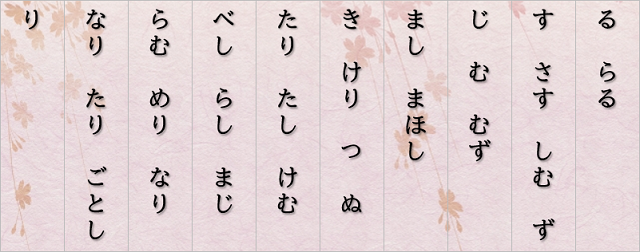

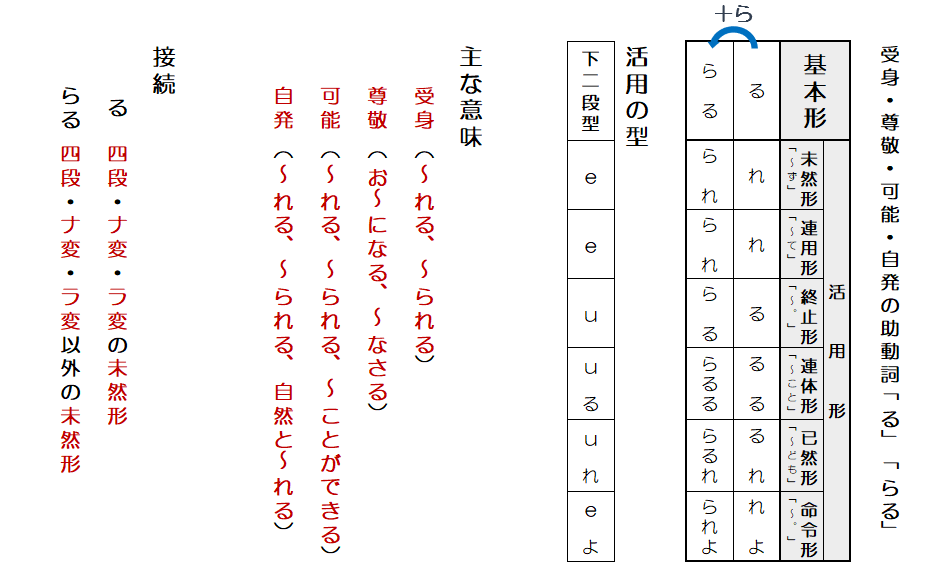

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

古文の読み方 4 古文音読つれづれ 古文 自分に聞かせる音読 テキストと音声が同期した立体的な読書体験 古文の読み方 音声教材

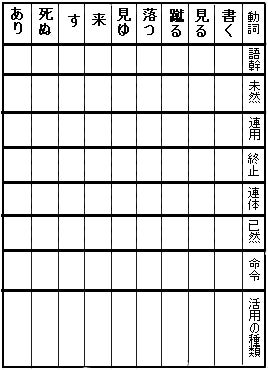

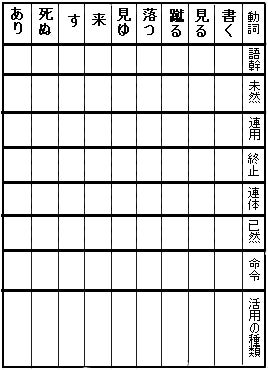

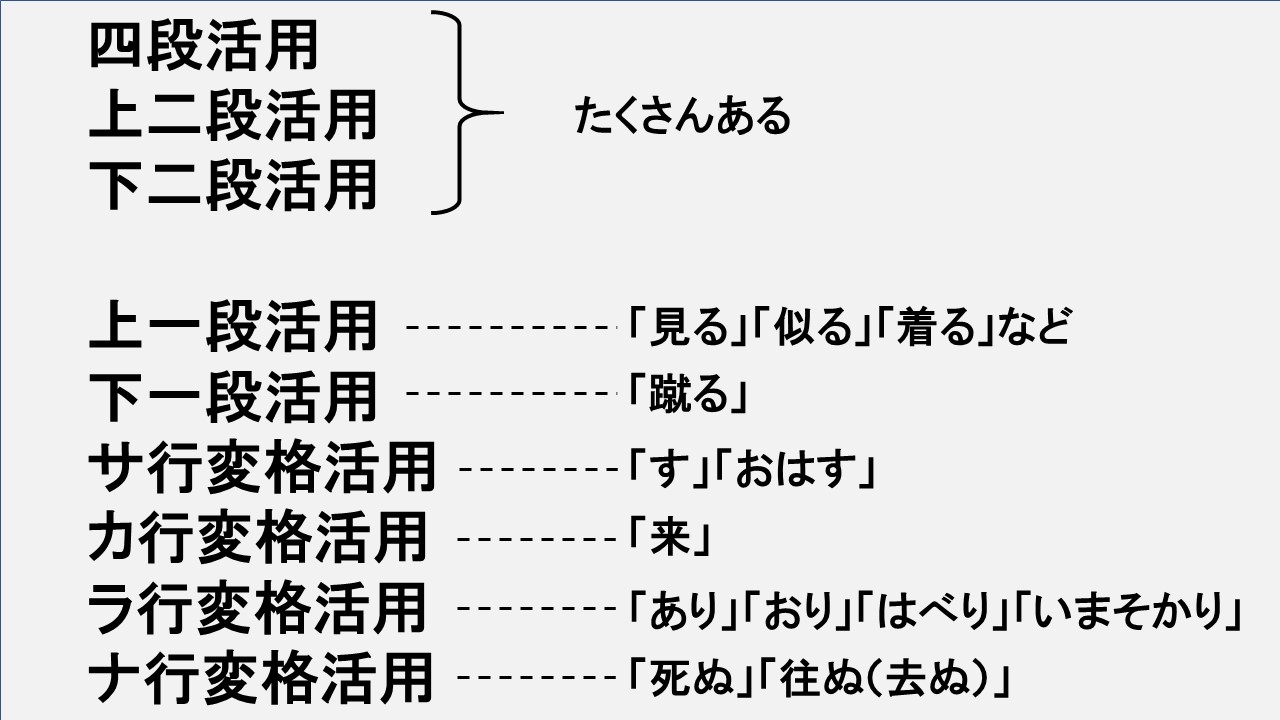

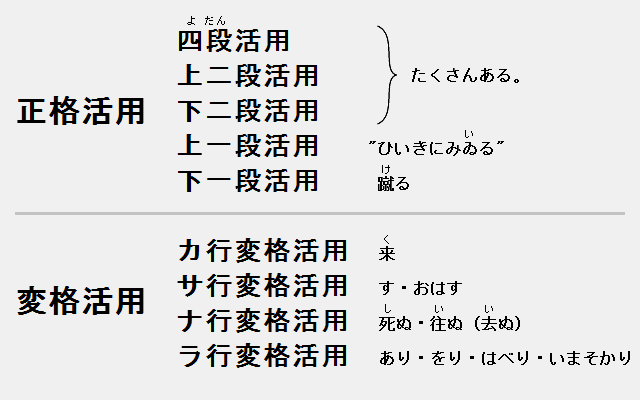

古文の1番難所と言われる活用形です。 表で覚えると覚えやすいので よかったら参考にしてください。 Clearでできること・サ行変格活用「す」「おはす」 ・カ行変格活用「来」 ・ナ行変格活用「死ぬ」「往ぬ」 ・ラ行変格活用「あり」「をり」「はべり」「いまそかり」 ・上一段活用「きみにいゐひ」の6つ ・下二段活用 古典の授業ノートです! よかったらテスト勉強に参考にしてください! 学年 高校全学年, キーワード 上一段活用,上二段活用,四段活用,下一段活用,下二段活用,カ行変格活用,サ行変格活用,ナ行変格活用,ラ行変格活用,品詞分類,動詞の活用,活用形

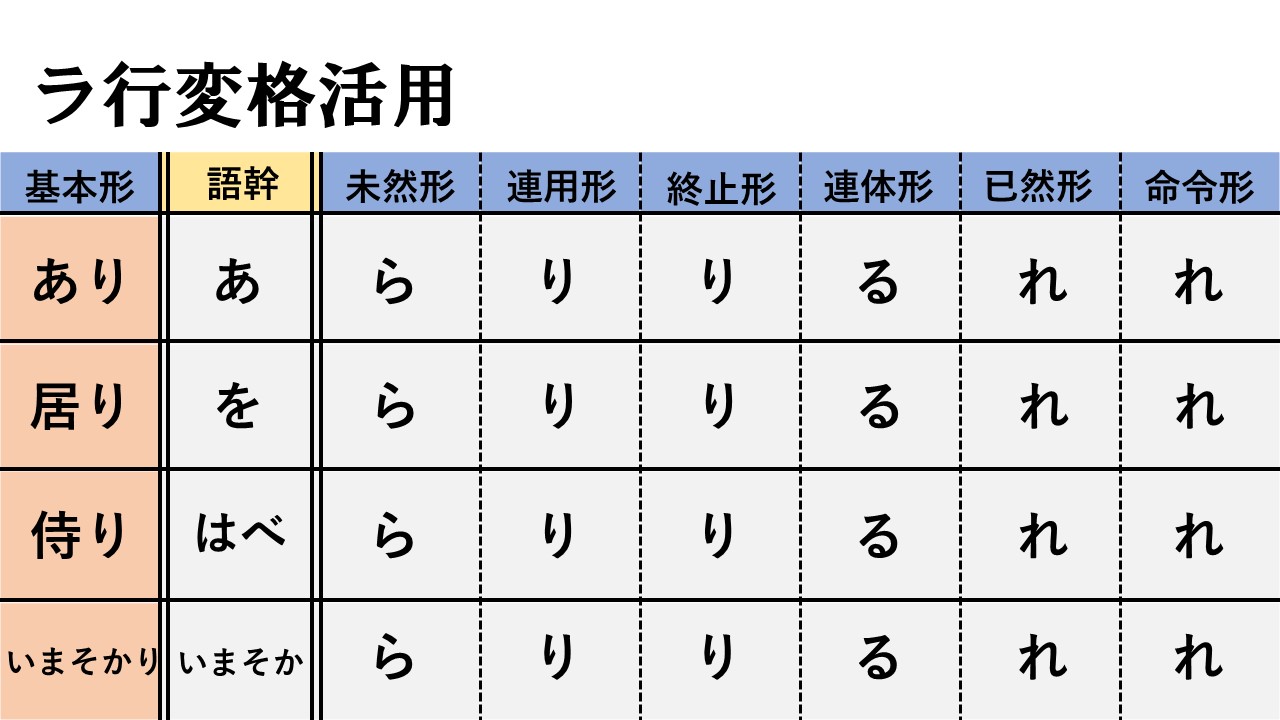

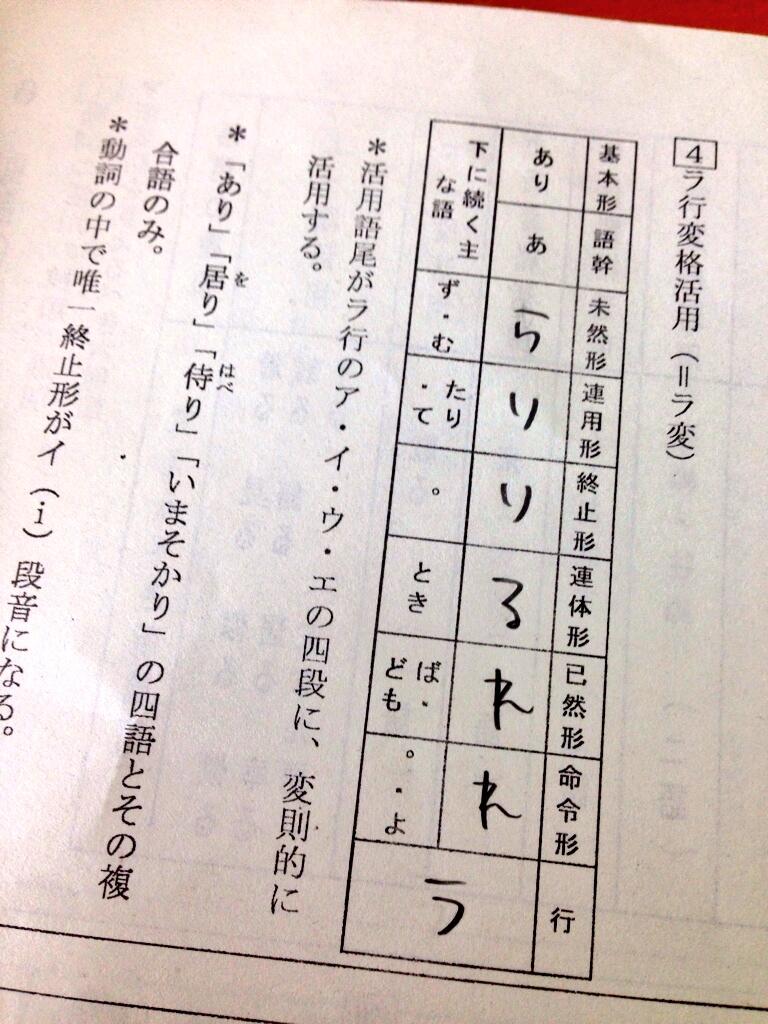

高校古文 ラ行変格活用動詞 あり をり はべり いまそかり 映像授業のtry It トライイット

古文 動詞 形容詞 形容動詞2 動詞の変格活用 15分 Youtube

する とき (連体形) すれ ども (已然形) せよ 。 (命令形) この活用のしかたは、サ行下二段活用(せ/せ/す/する/すれ/せよ)に似ていますが、同じではありません(連用形が違う)。 このような活用のしかたは、「す」「おはす」だけに見られます。 古文単語 ・「す(為)」(サ変)=する ・「おはす」(サ変)=いらっしゃる変格活用でない場合は、 上一段・下一段動詞 に当てはまるかを調べる。 変格活用でも、上一段・下一段動詞でもない場合は、打ち消しの助動詞「ず」をつけて見分ける。 「ず」の上が「ア段」であれば四段、「イ段」であれば上二段、「エ段」であれば下二段 だったね。 だけど、 現代語の感覚で否定の助動詞「ず」をつけると間違ってしまう動詞 があったみす/見す このテキストでは、古文単語「みす/見す」の意味、活用、解説とその使用例を記している。 ※「みす」には ①サ行四段活用 ②サ行下二段活用 の用法がある。 ①サ行四段活用 未然形みさ 連用形みし 終止形みす 連体形みす 已然形みせ

古文の助動詞 す さす しむ の意味や活用 見分け方を例文つきで解説 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

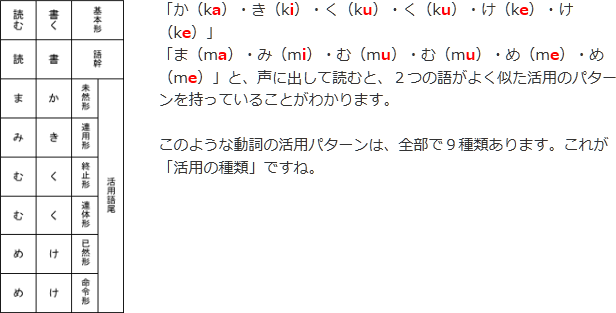

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

サ行四段活用 あきさす あだす あやかす あやす あらます おす おまします かきのめす

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

古典文法 動詞のラ行変格活用 ラ変 まとめと問題

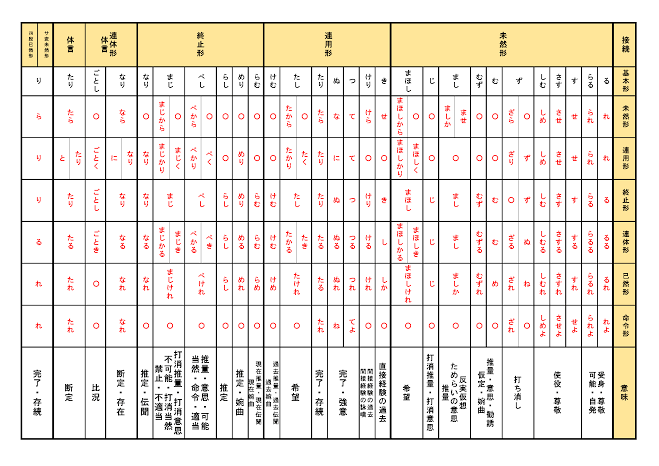

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

過ぎ 侍り 埋もるる おとなふ あら 見る 囲ひ ことさめ 覚え の活 Yahoo 知恵袋

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

高校新古典文法 サンプルページ Sanseido Co Ltd

動詞活用表の覚え方 古文完全攻略勉強法 Novita 勉強法

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

古典ロック 古典文法の歌1 動詞編 Youtube

必ずできる古典文法 第2回 動詞の活用形と活用表 Okedou

この問題がわかりません 古文は ず を入れるというのは知ってますがわかりません Clear

至急お願いします 古典文法の 四段活用や下一段活用などの見分け方を教えてください Clear

古典文法 動詞の活用 変格活用をはじめからわかりやすく解説 新堂ハイクの旅する教室

動詞の活用の種類と覚え方のコツをまとめて紹介 古文文法

古文動詞の活用の見分け方を分かりやすく解説 古文文法 2 Makitaの留年ブログ

高校古文 動詞の変格活用 練習編 映像授業のtry It トライイット

高校1年生です 最近 古文の授業が始まり 文法というか 動詞の活用形を習いました Clear

高校古文 ナ行変格活用動詞 死ぬ 往 去 ぬ 映像授業のtry It トライイット

メルカリ 四谷学院 古文読解55マスター 古典文法55マスター 古文単語暗記マスター 参考書 1 0 中古や未使用のフリマ

3

動詞の活用の種類と覚え方のコツをまとめて紹介 古文文法

古文単語 いぬ 往ぬ 去ぬ ナ行変格活用 の意味と覚え方を解説 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

Http Www Sendai C Ed Jp Seiryo Img 4news04 Pdf

活用の種類の暗記について 国語 苦手解決q A 進研ゼミ高校講座

古典 助動詞の活用 をマスターしよう 古典専門塾 かきつばた

活用表の基本のプリントなんですけど 合っているか確認していただきたいですお願いします Clear

高校古文 ラ変 ラ行変格活用 動詞とは 映像授業のtry It トライイット

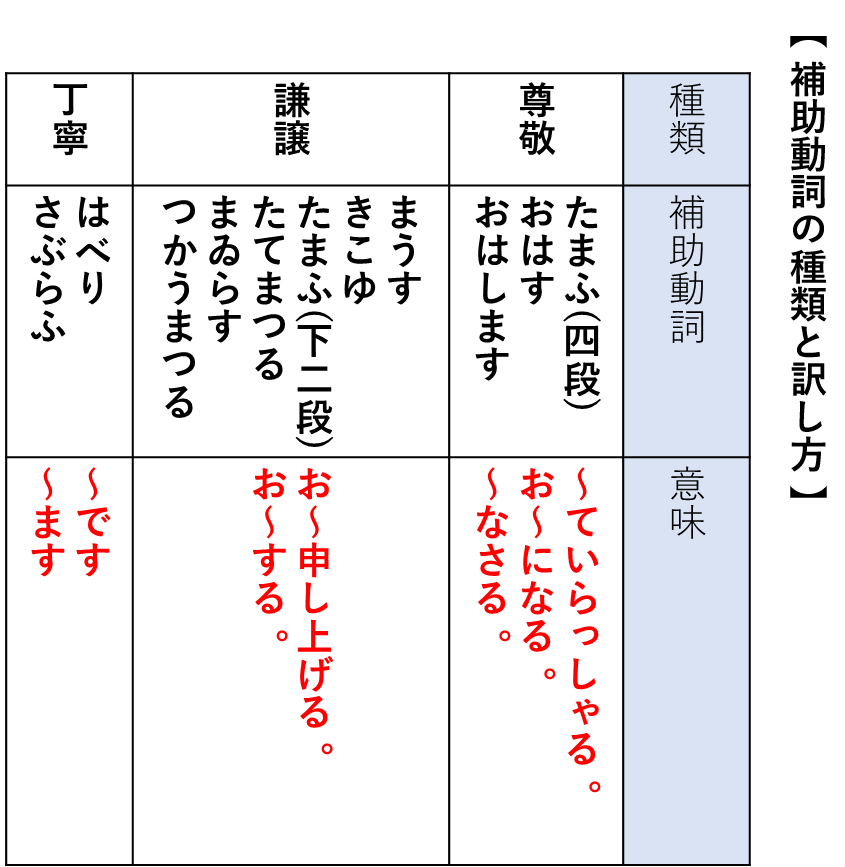

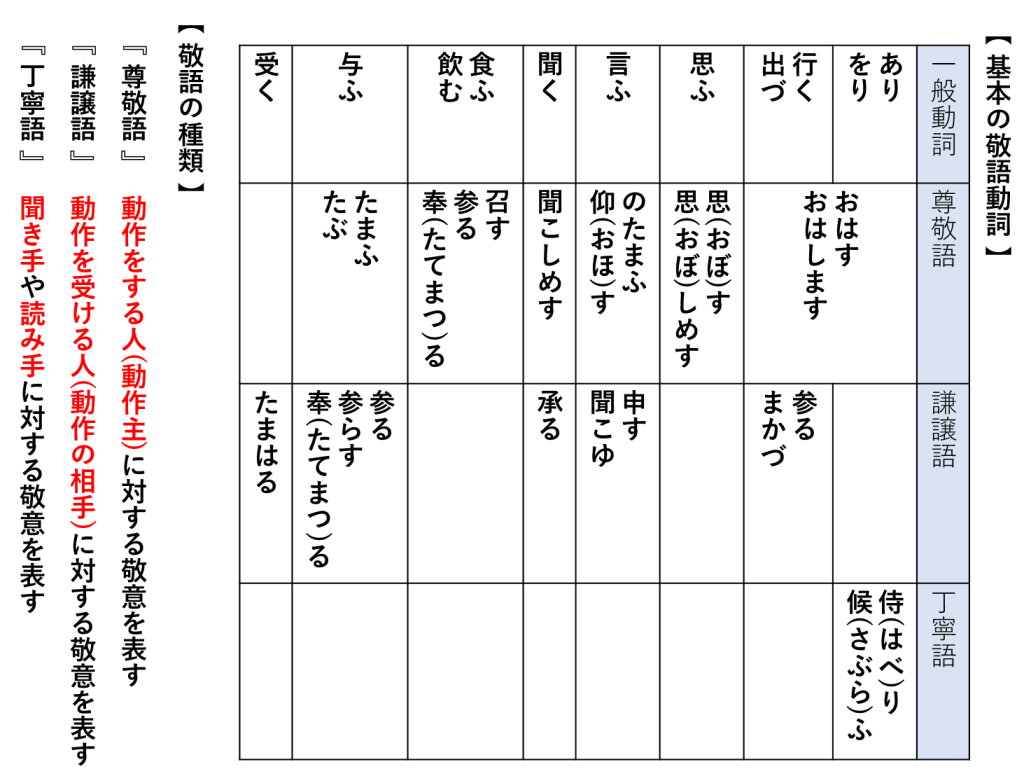

古典 古文の敬語の基礎知識 二重敬語 最高敬語 とは 絶対敬語とは

活用語 Japaneseclass Jp

動詞の活用の種類と覚え方のコツをまとめて紹介 古文文法

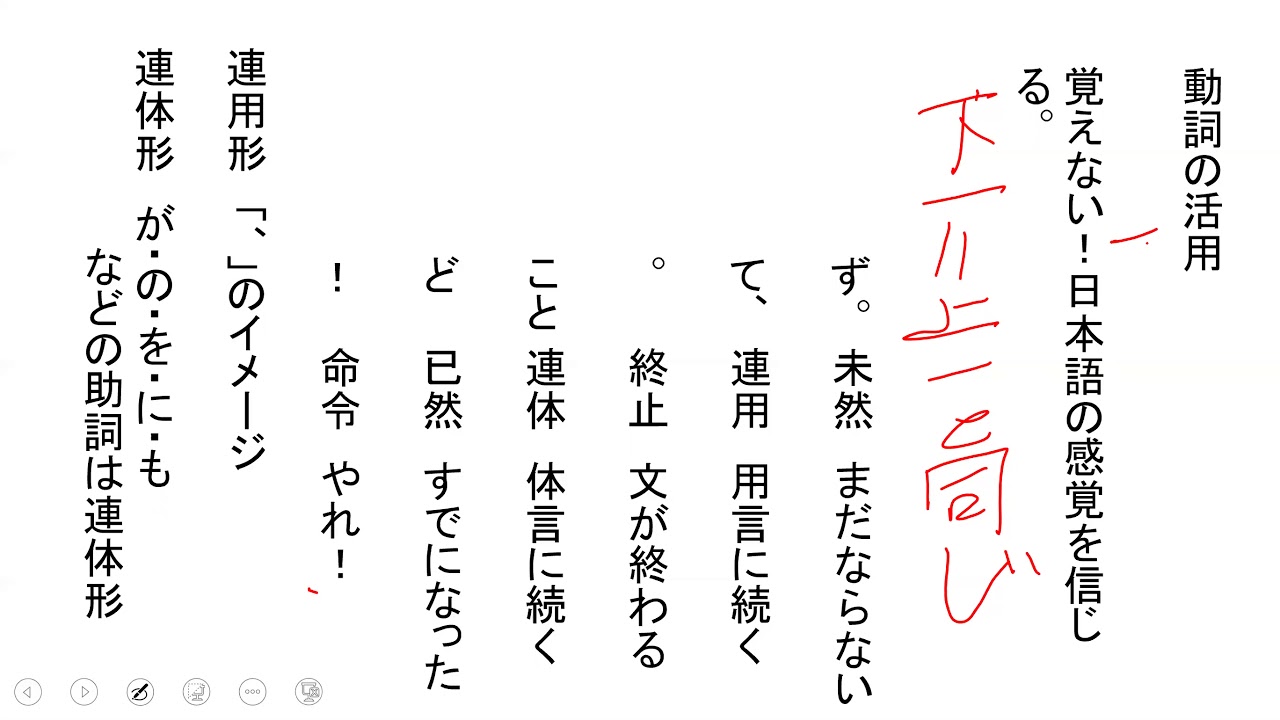

活用は覚えちゃダメ 覚えるのは例外の動詞 古文動詞の活用2 古典文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

古文の品詞分解教えてください あしくぞおはせし おはせは何か サ変 Yahoo 知恵袋

回答お願いします 古典文法です 次の動詞の活用がわかりません 来たる Yahoo 知恵袋

明日テストなのでおねがいします なにが違うんですか Clear

古文 文法基礎 ナ行変格活用 わくわく寺子屋

古典文法についてです の上は 終止形 みたいな決まりがあ Yahoo 知恵袋

faq14 動詞の活用表の覚え方は 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

下一段活用が2つあるのはどういうことでしょうか 違いがあるのですか Clear

高校古文 動詞の変格活用 練習編 映像授業のtry It トライイット

動詞 活用の種類の暗記について 高校古文 定期テスト対策サイト

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

角川書店 角川ビーンズ文庫 の超人気作品 少年陰陽師 と学参のコラボが実現 株式会社中経出版のプレスリリース

古典文法 動詞の活用 変格活用をはじめからわかりやすく解説 新堂ハイクの旅する教室

古文について質問です 申す は す が語尾なのでサ行変格活用では無いのですか Clear

夕顔371 3 古文単語 おはす 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

用言 1 気合で覚える 動詞 ナ変 ラ変 Etc 自立学習塾 Potergy ポテジー

1

動詞 4 下二段活用 古典文法

動詞 2 四段活用 古典文法

五段活用 Youtube

古文 サ行変格活用の基礎 教師の味方 みかたんご

高校古文 動詞の活用の種類の見分け方 映像授業のtry It トライイット

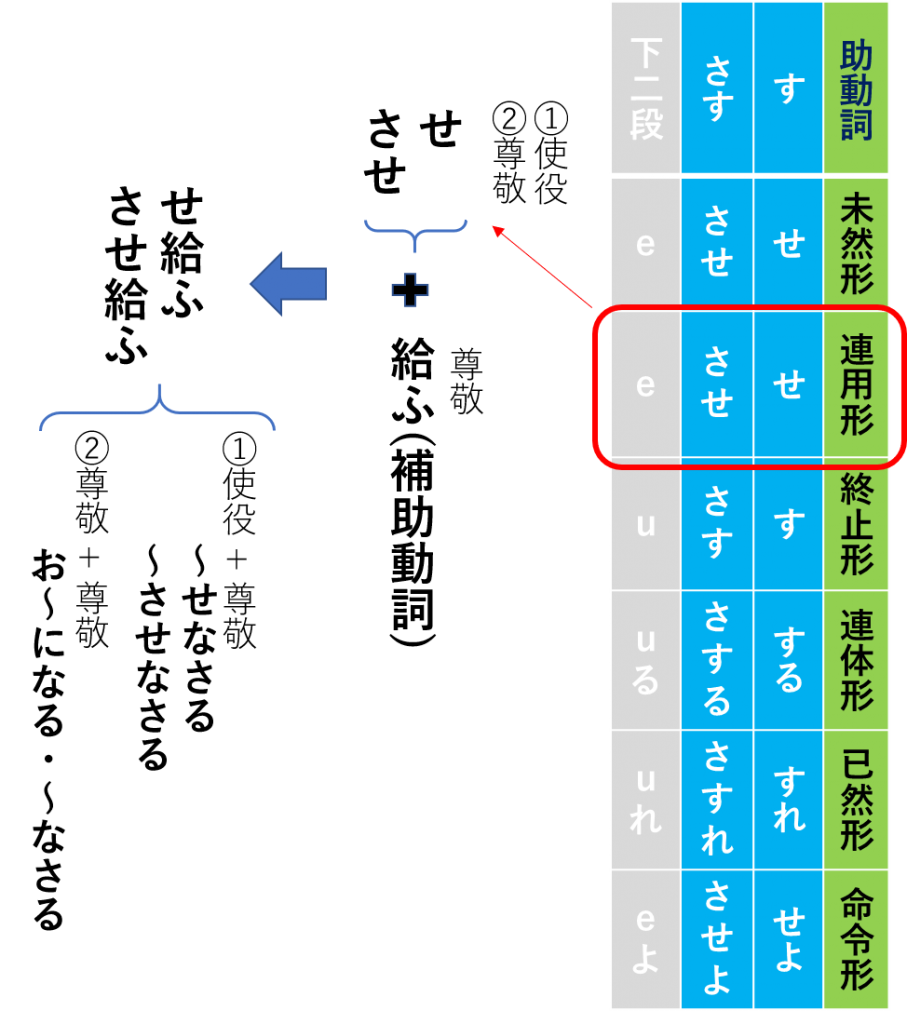

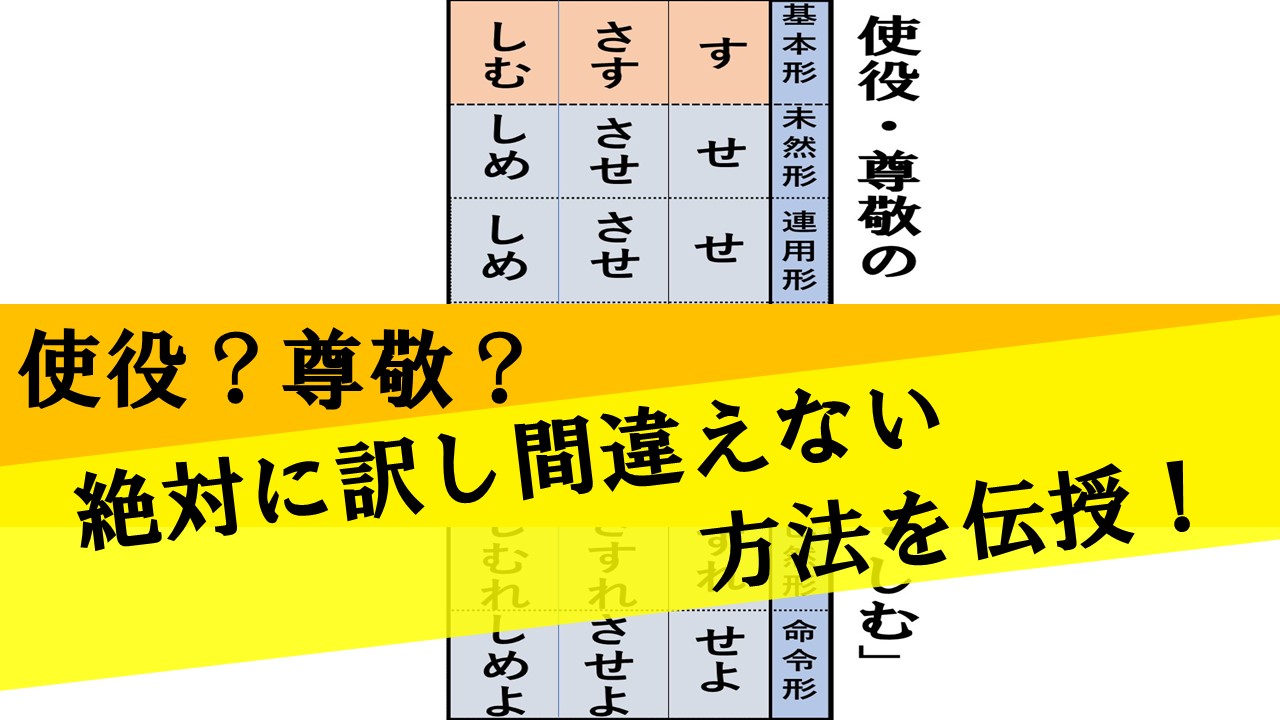

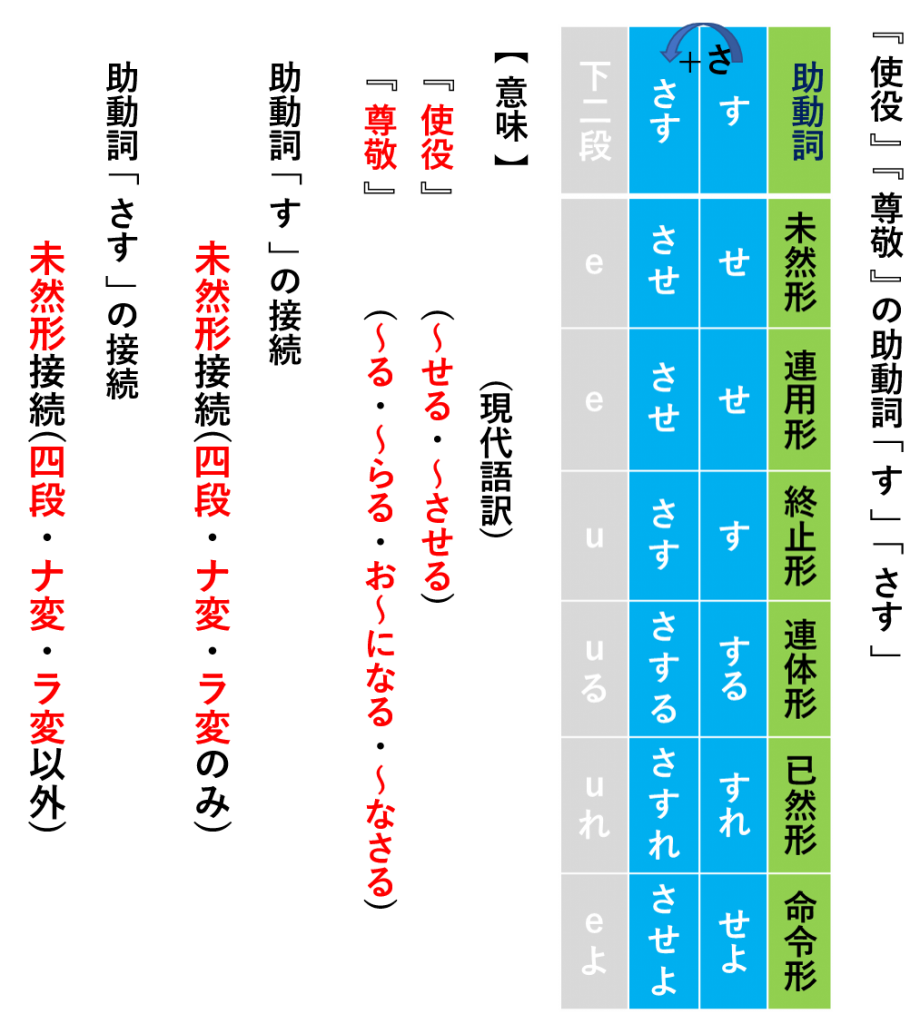

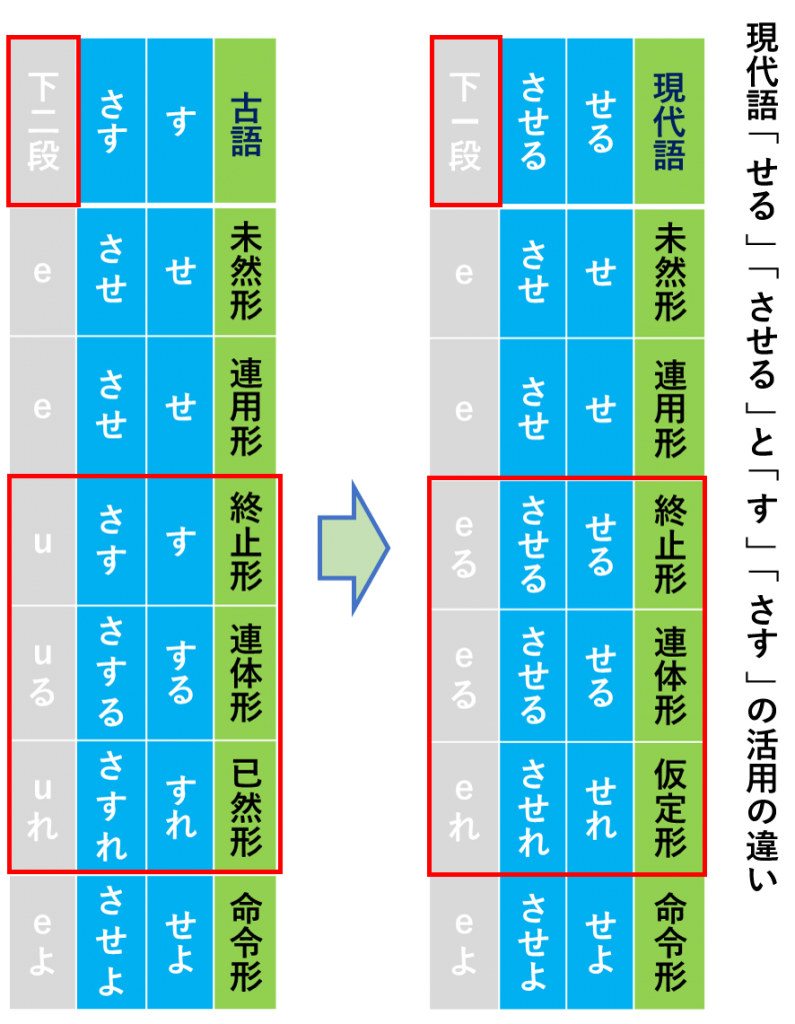

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

古文で分かんないことがあります 案ず の未然形 命令形を教えて下さい Yahoo 知恵袋

Uor874n Net Kobun Bunpou 1 5

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

メルカリ 古典文法 演習 ドリル 参考書 300 中古や未使用のフリマ

最も選択された す 古文 活用形

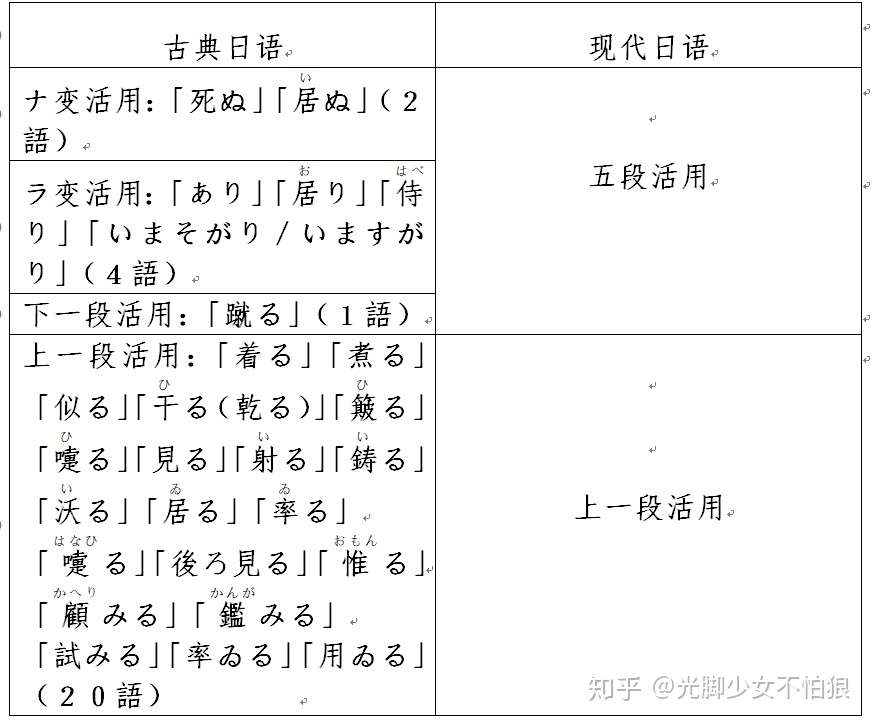

古典日语入门 用言篇 一 知乎

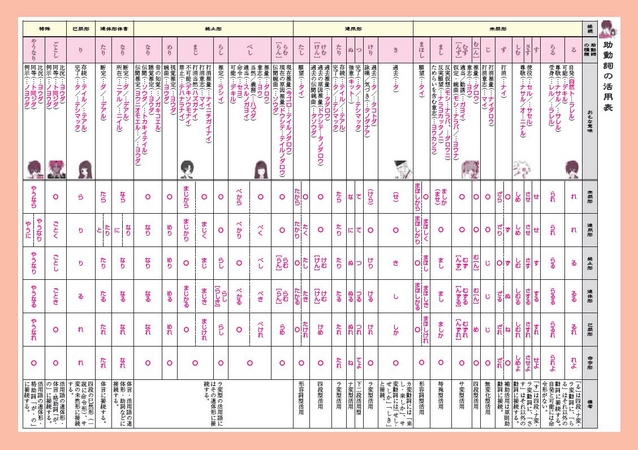

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

動詞活用表の覚え方 古文完全攻略勉強法 Novita 勉強法

使役 尊敬 助動詞 す さす の訳し方 意味の見分け方を分かりやすく解説 例文あり おやぶんの古文攻略塾

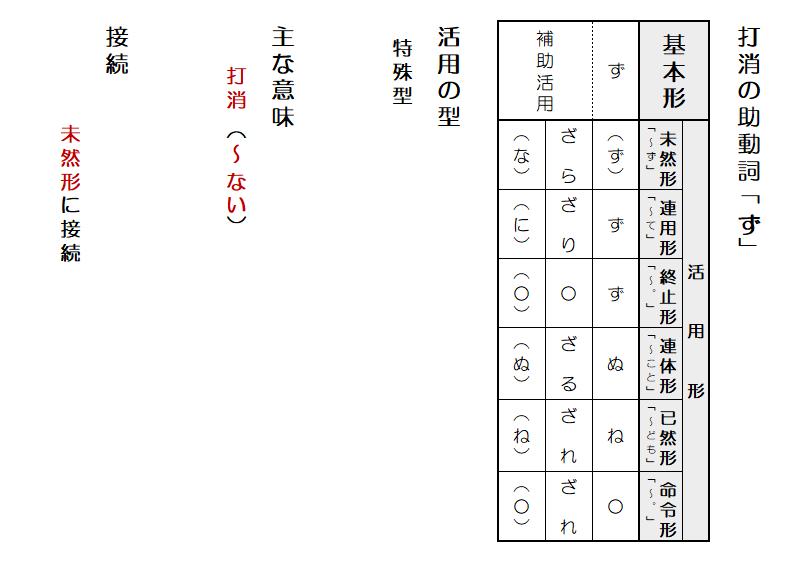

古文の助動詞丸わかりシリーズ る らる す さす しむ ず 編 受験スタイル

古典文法 動詞のサ行変格活用 サ変 まとめと問題

古典で 2 の 思ひおはす の訳は 思っていらっしゃる しかだめなのでしょうか Clear

大学入試古文文法 基礎事項確認問題 動詞の活用 竹中 亮 予備校講師 現代文担当 Note

なぜ おはします はサ行変格活用ではなくサ行四段活用になるのです Yahoo 知恵袋

古典の基本 動詞の原則について 古典のteacherのつぶやき

古典 古文の敬語の基礎知識 二重敬語 最高敬語 とは 絶対敬語とは

古文攻略法 これでばっちり 活用形の判定法 テスト対策特別授業無料 完全1対1 マンツーマン 個別指導塾 家庭教師 福島県郡山市のプロ家庭教師 高校受験 大学受験対策 成績アップのお手伝い 小学生 中学生 高校生 文系 全ての学年指導可能 駿英家庭教師学院の

夕顔95 2 サ変動詞の覚える動詞 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

Http Www Zkai Co Jp Ad Mihon Ikkan J Pdf

ট ইট র 古典たん 古文漢文 活用 サ行変格活用 画像参照 サ変は す おはす せ し す する すれ せよ と唱えて覚えよう T Co Vmsdglcf3h

古文の動詞の活用と覚え方 見分け方のコツは種類の少ないものを暗記すること 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

秘密の活用表 Npo法人 文法器普及会

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

古文において動詞の活用の見分け方は助動詞 ず を付けて見極め 未然形で Yahoo 知恵袋

faq14 動詞の活用表の覚え方は 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古典 古文 全ての助動詞を分かりやすく解説 用法 活用 接続 口語訳 一覧 配列順序

古典の基本 動詞の原則について 古典のteacherのつぶやき

3

75 助動詞 活用 表 テスト 最高のカラーリングのアイデア

咲 Honeyworks Tren Twitter イノコリ先生の ありをりはべりいまそかり ってラ行変格活用のだったんだー 古典の授業で出てきてテンションあがった O ゚ ゚ O Http T Co 4zo4lvonk7

9種類の古文動詞の活用の総まとめ 覚えるべき活用はどれ

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

使役 尊敬 助動詞 す さす の意味や訳し方の解説 古文

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

1

古文 サ行変格活用の基礎 教師の味方 みかたんご

古文 動詞活用表 カラーです しょうくんの ちょこ勉

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

桐壺243 古文単語 おはす 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古文の敬語の覚え方 敬語の一覧表と例文でマスターしよう 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

国語の文法まとめ その5 単語の活用と動詞について 桜花 現役バイト塾講師 Note

活用は覚えちゃダメ 覚えるのは例外の動詞 古文動詞の活用2 古典文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

0 件のコメント:

コメントを投稿